Doctorate School PLUS

Endlich ist das Masterstudium geschafft. Doch was kommt danach? Wie wäre es mit einem Doktortitel? Das Doktoratsstudium stellt nämlich auf jeden Fall einen sinnvollen Schritt auf der Karriereleiter dar.

Ein Doktoratsstudium ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern bedeutet im Idealfall die Präsentation neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf einem gesellschaftsrelevanten Forschungsgebiet. Erworbene Kompetenzen im Rahmen dessen formen dabei nicht nur einen akademischen Berufsweg, sondern verdeutlichen auf dem freien Arbeitsmarkt auch entsprechende Fachexpertise.

Early Stage Researchers

Das Doktoratsstudium ist mehr als nur ein Studium. Dissertantinnen und Dissertanten agieren als so genannte Early Stage Researcher. Die Dissertation zeichnet sich dabei als eigenständiges, originäres Forschungsprojekt aus. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hierfür fokussiert die Universität Salzburg bereits seit einigen Jahren. Orientierungspunkte sind der Trend des europäischen Hochschulraums und die Bologna-Idee. Mit der Einrichtung der Doctorate School PLUS (DSP) im Jahr 2016 und insgesamt 20 interdisziplinär ausgerichteten DSP-Kollegs kam es zur Grundsteinlegung für eine zukunftsweisende Entwicklung an der Universität Salzburg.

Die Entwicklung der Doctorate School PLUS

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, arbeitet das Rektorat seit einigen Jahren daran, das Doktoratsstudium an internationale Standards anzupassen und demnach zu reformieren. Im Positionspapier der Österreichischen Hochschulkonferenz zum Doktorat (2015) werden etwa folgende wesentliche Referenzpunkte festgehalten:

- Hervorhebung der Dissertation als originäres Forschungsarbeit/-projekt

- Positionierung der Doktorandinnen und Doktoranden als Early Stage Researchers

- drei Jahre Mindestdauer für das Doktoratsstudium

- Sicherstellung einer adäquaten Betreuung und Beurteilung

- Vermittlung generischer Fähigkeiten und Kompetenzen für die Stärkung der Karrierechancen (erweiterter Arbeitsmarkt)

- Einbettung der Doktoratsprogramme in die Profilbildung und die institutionelle Strategie

In der Entstehungsphase der DSP kamen Fragen zu Qualitätssicherung und -entwicklung auf, woraus umfassende Maßnahmen für Doktorand*inn/en entstanden. Was folgte, war eine Umstellung der Doktoratscurricula auf das Rahmencurriculum 2015 sowie die Gründung der Doctorate School PLUS. In weiteren Schritten beschlossen das Rektorat und der Senat Standards & Empfehlungen, welche die Qualität im Doktoratsstudium sicherstellen sollten. Im Fokus dieser Ausarbeitungen standen unterschiedliche Adressat*innen, Promotions- und Curricularkommissionen, Betreuer*innen und Gutachter*innen. Nicht zuletzt dienen sie natürlich auch den Doktorand*innen als Referenzwerk während des Studiums.

Standards des Doktoratsstudiums an der Doctorate School PLUS

Die Standards beinhalten wesentliche Aspekte, zu denen die Erstellung der Disposition und deren Präsentation sowie die Diskussion dieser vor der Promotionskommission gehört. Was die Betreuung der Dissertation betrifft, so soll diese in Teamform geschehen. Nebenbetreuer*innen fungieren dabei nicht als Gutachter*innen und die Begutachtung geschieht zudem extern. Eine bedeutende Maßnahme in Hinblick auf die Umsetzung der strukturierten Doktoratsausbildung an der PLUS erfolgte von 2016 bis 2018 mit der Umstellung aller Doktoratscurricula auf das Rahmencurriculum 2015.

Das Doktoratsstudium umfassst insgesamt 180 ECTS-Punkte, wobei die Dissertation mit 150 ECTS-Punkten einen noch höheren Stellenwert einnimmt als bisher. Weitere 30 ECTS-Punkte entfallen auf ergänzende Lehrveranstaltungen. Diese teilen sich auf die methodische Begleitung und Vermittlung sogenannter Transferable Skills auf. Des Weiteren werden Forschungsleistungen, etwa Vorträge oder Publikationen, ausdrücklich anerkannt und können ebenso angerechnet werden.

Die Doctorate School PLUS

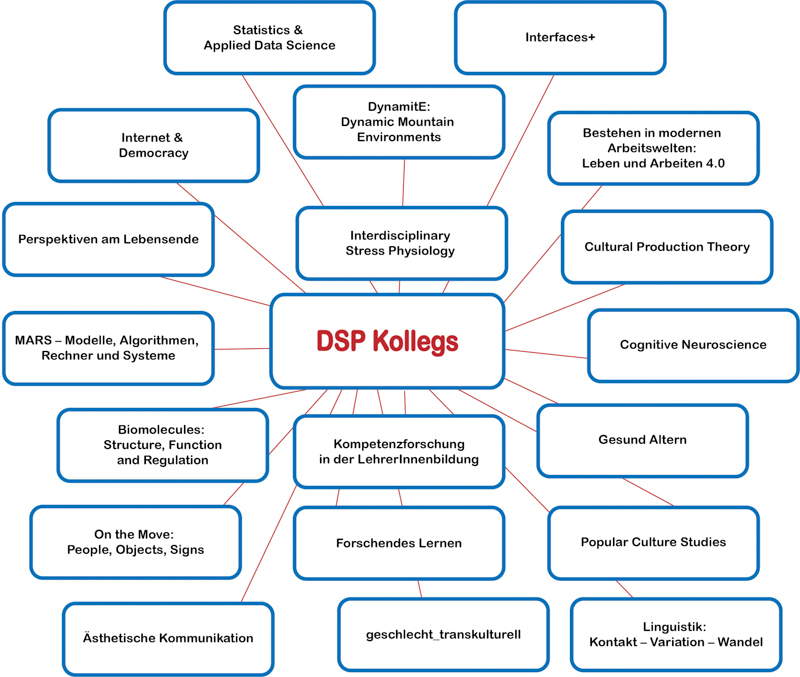

Die Idee der Doctorate School PLUS war es von Beginn an, die strukturierte Doktoratsausbildung auszubauen und zu fördern. Insgesamt gibt es seit Wintersemester 2016 20 Doctorate School PLUS-Kollegs (DSP-Kollegs). Die Kollegs sind thematisch kohärent ausgerichtet, arbeiten möglichst interdisziplinär und haben Potential zur Schwerpunktbildung an der Universität.

Der Personenkreis, aus dem sich ein Kolleg zusammensetzt, umfasst mindestens fünf assoziierte Dissertant*innen der PLUS und eine Faculty aus mindestens drei Professor*innen. Zudem arbeitet das Kolleg mit einem externen, möglichst internationalen Expert*innen-Rat zusammen.

Eine Übersicht über alle Angebote der Doctorate School PLUS gibt’s hier.

Die Zielsetzungen und Förderprogramme der Kollegs für Dissertant*innen wurden in Zielvereinbarungen formuliert. Die Umsetzung (und den Kern der Zusammenschlüsse) der Kollegaktivitäten bilden unterschiedliche interne Veranstaltungen. Dazu zählen Workshops, Gastvorträge, Lehrveranstaltungen und informelle Austauschtreffen zwischen Dissertantinnen und Dissertanten. Aber auch Faculty-Members und Expert*innen sowie Klausuren und Retreats. Die Kollegs fördern ihre Fellows aber auch etwa bei der Teilnahme an internationalen Konferenzen anderer Institutionen und eigenen Publikationstätigkeiten.

Die DSP initiierte zudem flankierende Maßnahmen und Angebote zur Weiterentwicklung der Doktoratsausbildung an der PLUS. So wurde eine Koordinationsstelle sowie eine zentrale Informationsplattform zum Thema Doktorat an der PLUS eingerichtet. Zur Förderung der Karriereplanung gibt es ein eigenes Lehrangebot für Doktorand*innen und zusätzliche Veranstaltungsformate. Dazu zählt beispielsweise der Young Investigators Award (siehe dazu den Artikel zum Tag der Universität).

Möglichkeiten und Aussichten der DSP – ein Statement von Vizerektor Erich Müller

Um bisherige Schritte zu resümieren und aktuelle Weiterentwicklungen darstellen zu können, wurde Vizerektor Erich Müller um eine kurze Stellungnahme zu einzelnen Kernpunkten betreffend DSP gebeten.

Welches Resümee ziehen Sie bezüglich der bisherigen Entwicklung der DSP (und DSP-Kollegs)?

Die DSP und somit die Einrichtung der DSP-Kollegs hat schon nach wenigen Jahren dazu beigetragen, dass den Dissertant*innen und somit dem wissenschaftlichen Nachwuchs der PLUS hohe Wertschätzung entgegengebracht wird. Sie werden von der Erstellung der Disposition bis hin zum Abschluss der Dissertation in Teams betreut und können sich international vernetzen. Innerhalb der PLUS werden sie im Rahmen des jährlich durchgeführten Young Investigators Award in den Mittelpunkt des Interesses gestellt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Doctorate School Plus?

In naher Zukunft sollen die eingerichteten DSP-Kollegs evaluiert werden. Besonders erfolgreiche Kollegs sollen die Möglichkeit einer internationalen Vernetzung erhalten. Damit öffnen wir den Dissertantinnen und Dissertanten die Tore für internationale Karrieren.

Welche Skills sollten Dissertant*innen haben?

Neben der fachwissenschaftlichen Methodenkompetenz sollen die Dissertant*innen auf hohem Niveau ihre Studien auf internationalen Kongressen präsentieren und diskutieren können. Große Bedeutung soll der Erwerb hoher sozialer Fähigkeiten haben, damit sie aktiv am Aufbau internationaler Netzwerke mitwirken können. Zudem sollte schon sehr früh die Entwicklung hochschuldidaktischer Skills im Fokus stehen.

Euer commUNIty-Redaktionsteam