Interview mit Alan van Beek von der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank

Die neue MHDBDB

Mit Anfang des Jahres ging das lang ersehnte Update der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank online. Alan van Beek (rechts im Foto) hat uns in einem Interview verraten, welche Neuerungen bereits umgesetzt wurden und was Nutzende auch zukünftig noch zu erwarten haben.

Welche Neuerungen erwarten uns auf der neuen Seite der Begriffsdatenbank?

Die neue Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank befindet sich aktuell in der Development-Betaphase. Manche Funktionen, insbesondere komplexe Suchen, werden daher noch nicht vollperformant unterstützt. Für solche Fälle ist die alte MHDBDB in der Übergangszeit noch erreichbar. Dennoch gibt es eine große Menge neuer Features, Vorteile und Verbesserungen:

- Fast alle Werke sind nun im Volltextmodus lesbar, was eine bessere Einordnung von Suchbefehlen in den Kontext ermöglicht. Die MHDBDB kommt damit ihrem Anspruch, ein „Textarchiv vor 1600“ darzustellen, besser nach. Des Weiteren stehen die meisten Werke (mit wenigen Ausnahmen neuerer Editionen, die nicht dem editio princeps-Schema unterliegen und bei denen es daher rechtlich nicht möglich ist) und alle hauseigenen Annotationen zu Werken zum Download verfügbar.

- Alle MHDBDB-Tokens, Annotationen, Metadaten und dergleichen verfügen über eigene IDs, sind ans Semantic Web angebunden und stehen somit als Linked Open Data zur Verfügung.

- Stammuser*innen erinnern sich noch an die sperrigen Zahlencodes der alten MHDBDB. Beispielsweise lieferte der Suchstring „minne & 21111307“ Ergebnisse für das Wort minne mit der Semantik „Getränk“ (also den Minnetrank). Diese Codes gehören der Vergangenheit an; die visuelle Suchmaske ersetzt sie.

- Wo früher Wortarten nur mit komplizierten Suchstrings gefunden werden konnten („sin & <NOM>“), gibt es nun eingängige Tickboxen.

- Die Metadaten des Korpus wurden übersichtlich aufbereitet. Zugrundeliegende Editionen sind nun transparent ausgewiesen. Darüber hinaus sind Autor*innen- und Werkdaten mit Normdaten aus Wikidata, der Gemeinsamen Normdatei und dem Handschriftencensus verknüpft. Unter „Werke“ finden sich die entsprechenden Links.

- Zum einen wurden die Eigennamen aus dem bisherigen semantischen ‚Begriffssystem‘ herausgelöst und in ein eigenes Onomastikon (SKOS) überführt und zum anderen wurde das gesamte Begriffssystem überarbeitet: Das namensgebende Begriffssystem, welches auf dem von Rudolf Hallig und Walther von Wartburg (1952) basiert, wurde in Form eines kontrollierten Vokabulars in SKOS realisiert und beinhaltet nun Polyhierarchien (hierarchische Strukturen, in der eine Klasse mehr als eine übergeordnete Klasse haben kann), verschiedene Labels (Synonyme), Sprachen und weitere Anmerkungen.

- Auch die Textreihen-Typologie erhielt eine Überarbeitung: Die veralteten 36 „Text types“ wurden aufgegeben. Stattdessen gibt es nun eine komplexes Kategorisierungssystem über Gattungen bzw. Textreihen mit über 600 Einträgen (SKOS). Sie dienen einerseits als Filter, andererseits aber auch als Ordnungssystem in den Metadaten.

Was waren/ sind die technischen Herausforderungen des Relaunches?

Die MHDBDB ist seit ihrer Gründung organisch gewachsen. Das hat zur Folge, dass viele Annotationen miteinander verschachtelt sind, der Annotationsprozess jedoch schlecht dokumentiert wurde. Dies erschwert die Übertragung aus der alten Oracle Datenbank in die neue Graphdatenbank, was mitunter an unvorhersagbare Fehlermeldungen gebunden ist.

Unser Team besteht zudem nur aus zwei festen Mitarbeiter*innen und einem externen Programmierer. Das Arbeitspensum entsprechend abzudecken ist deswegen unmöglich, was u.a. auch der Grund dafür ist, dass der Relaunch der Datenbank so lange auf sich warten ließ.

Nicht zuletzt ist der Umfang der Daten zu groß, als dass der bislang genutzte Server umfangreiche SPARQL-Suchabfragen stemmen könnte. Jedoch gibt es an der Universität Salzburg keine Infrastruktur, welche unseren Anforderungen gerecht würde. Deswegen sind wir genötigt, extern auf Partnersuche zu gehen, was ebenso einen langwierigeren Prozess darstellt.

Welche weiteren Features sind zukünftig geplant?

Zunächst sollen unsere Suchanfragen und Einträge durch einen Permalink (DOI) ausgezeichnet werden, wodurch diese leichter zitierbar gemacht würden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, dass User*innen sich einen eigenen Account anlegen können. So werden individuelle Userplaces geschaffen, die u.a. das Speichern von Suchanfragen ermöglichen.

Wird es Tutorials geben, welche vor allem den Studierenden den Einstieg in die neue Benutzeroberfläche erleichtert?

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen den Nutzenden textbasierte Tutorials für die Begriffssuche zur Verfügung. Zudem soll es einen Blog geben, der Showcases und kleinere Tutorials bietet und fortlaufend aktualisiert wird. Sobald die Nutzeroberfläche der MHDBDB voll performant ist, möchten wir auf YouTube kleinere Videotutorials zu Verfügung stellen und Instagram sowie TikTok mit informativem Content bespielen.

Und zuletzt noch die Frage: Was hat es mit dem Logo der MHDBDB auf sich?

Die Antwort auf diese Frage findet sich in der Geschichte der Begriffsdatenbank. Ihr Gründer Klaus Schmidt schrieb 1972 an der Uni Michigan seine Dissertation über den Wortschatz von Ulrich von Liechtenstein. Diese Forschung bildete die Grundlage für die MHDBDB – nur mit dem Unterschied, dass die Daten damals noch durch Lochkarten elektronisch verarbeitbar gemacht wurden. Dem Ausgangspunkt entsprechend zeigt deswegen das MHDBDB-Logo die Venus Helmzier, welche auf der Autorenillustration von Ulrich von Liechtenstein im Codex Mannesse zu finden ist.

Linda Beutel-Thurow & Corinna Sauter

06. Juni 2024

ANTRITTSVORLESUNG VON PROF. CAITRÍONA NÍ DHÚILL AN DER KULTURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT: „ACHT-PUNKTE-PROKLAMATION DES ÖKO-PHILOLOGISCHEN AKTES“

Angetreten, um etwas anzutreten

Am Dienstag, den 17. Oktober 2023, hielt die 2022 neu berufene Universitätsprofessorin für Neuere Deutsche Literatur am Fachbereich Germanistik der Paris Lodron Universität Salzburg – Professorin Caitríona Ní Dhúill – im gut besuchten Thomas-Bernhard-Hörsaal im Unipark Nonntal ihre Antrittsvorlesung.

Proklamation zur Öko-Philologie am Beispiel einer Relektüre von Rilkes Duineser Elegien

Gemäß dem universitären Ritual umfasste dieser festlich begangene Amtsantritt drei Teile: Das eröffnende Grußwort sprach Univ.-Prof. Matthias Heinz, Dekan der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, gefolgt von der Grußadresse und Vorstellung der akademischen Karriere und Forscherinnenpersönlichkeit von Univ.-Prof. Caitríona Ní Dhúill durch Univ.-Prof. Dr. Manfred Kern, Fachbereichsleiter der Germanistik. Ní Dhúills Forschung zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts widmet sich u.a. den Geschlechterverhältnissen und -diskursen, der Theorie und Geschichte der Utopie und Dystopie, der Auto/Biographie und deren Theorien sowie nicht zuletzt dem Verhältnis von Literatur und ökologischem Bewusstsein bzw. der Literatur im Anthropozän.

Die Antrittsvorlesung, die mit einer programmatischen Skizze zur Öko-Philologie aufwartete, stand wie auch schon die begrüßenden und einführenden Worte unter dem zweifachen Signum des Heiter-Freudigen aufgrund des erfreulich-feierlichen Anlasses einerseits und des Ernsten angesichts der aktuellen politischen, ökonomischen und ökologischen Polykrise andererseits. Wie in den Grußworten und in Ní Dhúills Antrittsvorlesung deutlich wurde, wirft die gegenwärtige Krisenlage die Frage nach dem Stellenwert, der Rolle und der Verantwortlichkeit der Germanistik und der Kulturwissenschaften in der gegenwärtigen Gesellschaft auf und ist als aktiv anzunehmende Herausforderung und Aufforderung zu intensivierter Reflexion und Kooperation zu werten. Bezüglich des zweiten Aspekts, demjenigen der Kooperation, ist festzuhalten, dass sich der Salzburger Germanistik dank der Berufung Ní Dhúills qua Internationalisierung ein vielfältiges Potenzial für über Instituts- und Ländergrenzen hinausgehende fachliche Dialoge eröffnet, insbesondere im Austausch mit Großbritannien und Irland – dies ein Spezifikum der Salzburger Germanistik und ein Gewinn für die Disziplin, worauf Kern eigens hinwies: Ní Dhúill ist u.a. Herausgeberin der renommierten anglophonen Zeitschrift Austrian Studies (gemeinsam mit Deborah Holmes) – zuletzt erschien dort das von ihr gemeinsam mit Nicola Thomas herausgegebene Sonderheft „ Anthropocene Austria“ – und eine der Initiatorinnen des internationalen ‚Dialog-Tags‘ zu einer biophileren Praxis der Germanistik („ Rewilding German Studies“), der im Januar 2024 in Dublin stattfinden wird. Soweit das – rundum gelungene und feierliche – Ritual der Antrittsvorlesung, für welche gemeinhin eine ternäre Struktur typisch ist, in der die Würdigung des Amtsvorgängers, die Fachgeschichte inklusive der Positionierung hinsichtlich der eigenen Auffassung des Fachs sowie das eigene Forschungsprogramm ihren Ort haben (vgl. Assinger/Grabenweger/Pelz 2019, S. 8–9).

Ní Dhúill hat diese akademische Praxis und Gattung als eine qua Profession auf die Liebe zum Wort (φιλολογία, philología) Verpflichtete denn auch beim Wort genommen, wo sie sich in die Tradition der Antrittsvorlesung mit einer Praxis wie Genre gleichermaßen reflektierenden „Proklamation“ expressis verbis einschreibt. Denn sie nutzte den offiziellen Antritt des Amts, mit dem die bereits aufgenommene Arbeit, das schon begonnene Anfangen, vor dem Universitätskollegium zelebriert und vor der Öffentlichkeit präsentiert wurde, um auch eine Bewegung im Fach Germanistik anzutreten. Darauf reflektiert der Titel der Antrittsvorlesung, wo diese besondere Vorlesung als Proklamation, also eben als eine „öffentliche (amtliche) Verkündigung, Erklärung, Bekanntgabe“, als ein „(amtlicher) Aufruf in feierlicher Form“ (DWDS) – nicht zuletzt performativ – umgesetzt wurde.

Dass es sich dabei um ein Zitat und eine Umschrift handelt, ist nicht unwesentlich: Die Antrittsvorlesung gliederte sich der oxymoronischen Grundtendenz der Veranstaltung gemäß in einen heiteren Teil ausgehend von H.C. Artmann, einen ernsten Teil zu Rainer Maria Rilke und eine heiter-ernste Synthese. Der Titel der Vorlesung nämlich verweist auf H.C. Artmanns Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes (1953) und gestaltet sich somit als ein Akt der Wiederverwendung und der Wiederverwertung, literaturwissenschaftlich gesprochen als ein Zitat. Einleitend fragte Ní Dhúill nach der Bedeutung der Öko-Philologie und verwies mit einem weiteren Zitat, diesmal vom australischen Klimaforscher Will Steffen (1947–2023) entlehnt, einem Zitat, das sich als Diagramm entpuppte und damit die Erwartungshaltung einer sprachlichen Wiedergabe konterkarierte – sich dabei aber als ‚sprechend‘ erwies –, auf die sich wandelnden Umweltbedingungen angesichts des menschenverursachten rapiden Anstiegs an CO2-Emissionen. Vor diesem Hintergrund bietet die Öko-Philologie, so Ní Dhúill, einen Reflexionsraum, der es ermöglicht, den planetarischen Kontext, in den literarische Texte und das gesellschaftliche Tun eingebunden sind, mitzudenken. Die Ausgangsfrage, die der Antrittsvorlesung mit der Öko-Philologie zugrunde liegt, ist dabei jene nach dem Verhalten zu und dem Umgang mit dem früher Geschriebenen. Im Zentrum der Öko-Philologie steht (anders als bei der Ökokritik) die Literatur als solche sowie der Akt des Lesens – und zwar vor der Folie eines kritischen Bewusstseins für die ökologisch dilemmatische Situation der Gegenwart und mit Blick auf eine biophile Sensibilisierung für unsere Involviertheit ins ‚web of life‘.

Es folgte eine dialogisch vollzogene öko-philologische Adaptation von H.C. Artmanns Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes, für die Thomas Traupmann Artmanns Ausgangstext seine Stimme lieh und Ní Dhúill die Thesen Artmanns im Sinne der Öko-Philologie abwandelte. Mit Blick auf den sechsten Punkt in Artmanns Proklamation, der neben Nero vor allem „den philosophisch-menschlichen Don Quijote“ zu den „verehrungswürdigsten Meistern des poetischen Actes“ rechnet, bemerkte Ní Dhúill in Verschränkung von don-quijotischer Manier und öko-philologischer Kritik: „Das Rad können wir nicht mehr neu erfinden. Das Windrad vielleicht schon.“

Wie eine öko-philologische Lektüre vom Ort des Verlusts aus gelingen kann, demonstrierte Ní Dhúill im Anschluss anhand der Duineser Elegien Rainer Maria Rilkes, und zwar ausgehend von der Prämisse, dass ein heutiges Wiederlesen in erster Linie die Lektüre in einem veränderten Klima bedeute und dass die Zwangslagen der Gegenwart zu alternativen Lesarten führten. Die Sprache der Duineser Elegien erweist sich insbesondere als erdgebundene Sprache, getragen nicht nur von der Motivik der Sterblichkeit, sondern auch von jener der Natalität, einem in der Rilke-Philologie neu zu bestellenden Feld, das sich nicht zuletzt einer ökofeministischen Lektüre öffnet. Die Emphase auf der Natalität bot zugleich eine schöne Pointe am Ende dieser erfreulichen und freudigen Amtsinitiation.

Simone Lettner & Corinna Sauter

20. Oktober 2023

Scott Spector

zur Fulbright-Gastprofessur im Rückblick

Scott Spector, Rudolf Mrázek Collegiate Professor of History and German Studies an der University of Michigan, hatte im Sommersemester 2023 eine Fulbright-Gastprofessur an der Paris Lodron Universität Salzburg inne.

Wie hat es dir in Salzburg gefallen?

Salzburg ist ein erstaunlich schöner Ort. Das moderne Universitätsgebäude des Uniparks Nonntal ist wunderschön und bietet aus jedem Winkel eine atemberaubende Aussicht. Die Lebensqualität der Stadt und Umgebung ist wirklich sagenhaft. Genossen habe ich das alles. Vor allem aber sind es die Erfahrungen mit Kolleg:innen und Studierenden hier, die ich mitnehmen werde.

Wie kam es dazu, dass du den Fachbereich Germanistik an der Paris Lodron Universität Salzburg zum Ort deiner Fulbright-Gastprofessur gewählt hast? Und wieso überhaupt Österreich?

Tatsächlich habe ich diese Position weniger gesucht, als dass sie mich gefunden hat. Einige Kolleg:innen des Fachbereichs sind auf mich zugekommen und haben mich nach Salzburg eingeladen. Eine Gastprofessur in Österreich liegt aufgrund meiner Forschungsschwerpunkte natürlich nahe. Außerdem teile ich mit mehreren Fakultätsmitgliedern diverse Interessen in der Germanistik sowie in anderen Disziplinen. Ich habe mich auf die Gelegenheit des intellektuellen Austauschs mit Wissenschaftler:innen gefreut, die in einem anderen Universitätssystem arbeiten und andere Forschungsperspektiven einnehmen. Da ich es zeitlich einrichten konnte, habe ich mich um eine Gastprofessur bei der Fulbright Foundation beworben. Es war eine gleichermaßen spannende wie herausfordernde Erfahrung für mich. Und ich hoffe, dass meine Gastprofessur den österreichischen Student:innen eine gute Gelegenheit geboten hat, ihre eigene Kultur und Geschichte aus einem neuen, anderen Blickwinkel zu betrachten. Dass die Studierenden hier übrigens auf andere Weise auf die Inhalte reagiert haben als meine Student:innen an der University of Michigan, hat wiederum meinen Blick auf die Themen und die Art und Weise, wie ich diese mit Student:innen und Promovenden diskutiere, verändert.

Du meintest, dass ein Aufenthalt in Österreich deiner Forschung zugutekam. Für all jene, denen es nicht vergönnt war, bei dir zu hören: Was sind die Schwerpunkte deiner Forschung und woran arbeitest du derzeit?

Ich würde sagen, dass die moderne mitteleuropäische Kultur- und Geistesgeschichte während meiner gesamten akademischen Laufbahn im Zentrum meiner Forschung stand, obgleich meine Interessen darüber hinaus breit gefächert sind. Die deutsch-jüdische Kulturgeschichte und die Geschichte der Sexualität etwa sind für mich auch wichtige Forschungsthemen. Mein erstes Buch Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Franz Kafka’s Fin de Siècle kartiert die ideologischen „Territorien“, die deutsch-jüdische Intellektuelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Prag besiedelten und häufig auch unterminierten. Violent Sensations. Sex, Crime & Utopia in Vienna and Berlin, 1860–1914 konzentriert sich auf Wien und Berlin, auf das aufkommende Expertenwissen in Psychiatrie, Sexologie, Kriminologie und im Sensationsjournalismus sowie auf jene Literatur, die sich an Menschen am Rande der Gesellschaft richtet. Andere Projekte befassten sich mit Fragen bezüglich der wissenschaftlichen Methoden in der Geschichte der Sexualität und der deutsch-jüdischen Identitäten. Mein aktuelles Projekt „Atlas eines unsichtbaren Imperiums“ beschäftigt sich mit Phänomenen wie der subjektiven Erfahrung, Zugehörigkeitsgefühlen und der Erinnerung in den Städten Habsburgs und seiner Nachfolgestaaten. Jetzt darf Salzburg eine von diesen Städten sein. Auch insofern haben sich meine Monate hier gelohnt.

Du hast hier in Salzburg zum einen ein Masterseminar zu „Die ‚Judenfrage‘ in der deutschen und österreichischen Kultur“ unterrichtet, zum anderen – gemeinsam mit Prof. Ní Dhúill – eine Vorlesung zu „Kleinen Literaturen“ gehalten. Was genau stand in diesen Lehrveranstaltungen zur Diskussion?

Im Seminar „Die ‚Judenfrage‘ in der deutschen und österreichischen Kultur“ habe ich Masterstudierende im Lehramt unterrichtet, von denen viele schon im Schuldienst tätig sind. Selbst in dieser Stadt mit knapp über 200.000 Einwohnern, in der es kaum eine jüdische Gemeinde gibt, wissen die Studierenden natürlich, dass jüdische Menschen Jahrhunderte lang unter Österreichern gelebt haben. Allerdings wussten sie vielleicht nicht, dass die jüdische Integration als eine „Frage“, die es zu lösen galt, für die breite Öffentlichkeit erstmals in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts aufkam. Natürlich kennen sie das schreckliche Ende der Geschichte – die so genannte „Endlösung der Judenfrage“ durch die Nazis. Wir haben uns im Seminar durch viele literarische Texte, politische Argumente, persönliche Schriftdokumente und Filme gearbeitet, um die Geschichte der „Judenfrage“ zu erkunden – ebenso wie die Geschichte eines Diskurskomplexes, der sich auf die bis heute in unterschiedlicher Form stattfindende Definition des „inneren Anderen“ einer Gesellschaft bezieht.

Die Vorlesung handelte von sogenannten ‚kleinen Literaturen‘, also von den Theorien und Praktiken des deutschsprachigen Schreibens verschiedener Minderheiten. Ausgehend von dem von Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrer Studie zu Kafkas Werk 1975 geprägtem Begriff der littérature mineure haben wir uns mit dem Konnex von Sprache, Subjektivität und Ideologie auseinandergesetzt, der in realen und literarischen Erfahrungswelten von Minderheiten spürbar ist. Um die ästhetischen und politischen Möglichkeiten der ‚großen Sprache‘ Deutsch für Autor:innen wie Kafka, Lasker-Schüler, Zweig, Sacher-Masoch, Karl-Heinrich Ulrichs, Rose Ausländer, Celan oder Özdamar, die in verschiedenster Weise Minderheiten zugehörig oder diesen verbunden sind – sei es im Hinblick auf ihre Herkunft, ihre Identität, ihre Lebensweise oder ihre Lebenserfahrung –, ist es in unseren Lektüren in erster Linie gegangen. Darüber hinaus hat uns die Frage nach einer spezifisch literarischen Konstruktion von Minderheiten beschäftigt. Wenn wir dort Themenfelder behandelten, von denen die Studierenden bislang wenig gehört hatten, wie die Geschichte der Sexualität, war ihre Neugierde spürbar. Beide Erfahrungen habe ich als sehr bereichernd empfunden.

Anfang Juni hast du im Research Seminar des Fachbereichs, das diesmal in Kooperation mit dem Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte stattfand, eines deiner aktuellen Forschungsprojekte in einem Vortrag mit dem Titel „Ex oriente lux. Mitteleuropäische Zionismen zwischen Ost und West“ präsentiert. Worum ging es da und wo werden wir diesen Beitrag nachlesen können?

Schriftsteller aus Cisleithanien (der österreichischen Hälfte der Doppelmonarchie) und dann Österreich haben in besonderer Weise zur Theorie, die dem Zionismus zugrunde liegt, beigetragen. Meine Beispiele waren Nathan Birnbaum, der Wiener Erfinder des Begriffs „Zionismus“, Martin Buber und mit ihm die Prager Schriftsteller, die sich mit dem mitteleuropäischen „Kulturzionismus“ verbunden fühlten, und zuletzt Eugen Höflich / Moscheh Ya’akov Ben-Gavriêl, der revolutionäre „pan-asiatische“ Zionist und Wiener Schriftsteller. Ich bin der Frage auf den Grund gegangen, wie bestimmte kreative oder eigenwillige Varianten des europäischen Zionismus – ich nenne diese lieber Zionismen – in einem gemeinsamen Kontext, nämlich vor dem Hintergrund der spezifischen geokulturellen Vorstellung von Österreich-Ungarn, verbunden waren. Alle genannten Autoren beschäftigten sich auf je verschiedene Weise intensiv mit dem Wechsel von Identifikation und Desidentifikation mit Ost und West, mit dem Versprechen von Erneuerung und spiritueller Erfüllung sowie mit der Dynamik von Kolonisator und Kolonisierten. Der Beitrag erscheint zeitnah in einem Sammelband über die Schnittstellen von Zionismus und postkolonialer Theorie mit dem Titel Unacknowledged Kinships. Postcolonial Studies and the Historiography of Zionism.

Am 27. Juni fand auf der Edmundsburg am Mönchsberg im Rahmen des Forums von W&K im Programmbereich ‚Figurationen des Übergangs‘ in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte ein von dir initiiertes und moderiertes Autorengespräch mit dem Politikwissenschaftler, Publizisten und Lyriker Max Czollek statt. Gegenstand des Gesprächs zur Buchpremiere war Czolleks neuestes Buch Versöhnungstheater. Die These, dass die Versöhnung in der dritten Phase der Erinnerungskultur in Deutschland als Entlastung von jenem Unbehagen, das der Erinnerung an die Shoah inhärent ist, missbraucht und im Dienst eines neuen Nationalismus instrumentalisiert wird, ist so brillant wie steil. Weshalb sollte man dieses Buch in jedem Fall – und vielleicht auch trotz des polemischen Reduktionismus hier und dort – lesen?

Ich würde diese Frage auf Umwegen beantworten: Als meine Student:innen Czolleks Argumente diskutiert haben, wurde mir klar, dass sich ihr Verständnis davon und ihre Reaktion darauf von der Perspektive eines Lesers in Deutschland unterscheidet. Für Czollek bezieht sich die Relevanz des Buches auf die deutsche Gesellschaft und sehr brennende, aktuelle Fragen zu ihrer Vielfalt, der Einwanderungspolitik, dem Umgang mit Flüchtlingen usw. Ausgehend vom Denkanstoß, den das Buch gibt, wäre zu fragen: Gibt es eine ‚gemeinsame Sprache‘ des deutschen „Versöhnungstheaters“ jenseits der Grenzen deutschsprachiger Länder? Und wie hilft uns Czolleks kritische Analyse, über den völlig anderen Weg der österreichischen Erinnerungspolitik nachzudenken?

Der Fachbereich Germanistik bedankt sich für das Interview.

Salzburg, Ende Juni 2023

Irmtraud Kaiser

Heldin der Fernlehre

Die Sprachwissenschaftlerin Irmtraud Kaiser wurde für ihre innovative Lehre während der Pandemie von der Universität Salzburg ausgezeichnet. Grundlage für ihr Engagement im Unterricht ist ihre Forschung in den Bereichen Spracherwerb und Mehrsprachigkeit, Soziolinguistik und Variationslinguistik.

Du forscht und lehrst unter anderem in den Bereichen Leseverstehen und Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache. Was interessiert dich daran besonders?

Mich interessiert Sprache nicht (nur) als abstraktes System, sondern vor allem als etwas, das Menschen (und damit v.a. Gehirne) lernen und anwenden. Das verbindet eigentlich alle meine Forschungsinteressen. Besser verstehen zu wollen, was wir (kognitiv und sozial) tun, wenn wir Sprache verwenden, sei es beim Lesen, beim Lernen einer neuen Sprache oder bei der (bewussten oder unbewussten) Wahl einer Sprachvarietät, treibt mich an und fasziniert mich. Wenn wir das verstehen, können wir auch besser verstehen, warum Sprache so funktioniert, wie sie es tut. Und weil ich glaube, dass das z.B. auch für angehende (Deutsch-)Lehrer/innen ganz zentral ist, lehre ich auch gerne zu diesen Themen.

Warum ist es für viele Schülerinnen und Schüler eigentlich so schwer, (deutsche) Grammatik zu lernen?

Diese Frage klingt simpel, hat aber mehrere verschiedene Ebenen, auf die ich eingehen muss! Denn was meinen wir überhaupt, wenn wir „Grammatik lernen“ sagen? Geht es darum, dass jemand grammatisch korrekt sprechen oder schreiben kann? Oder geht es darum, dass jemand etwas über die deutsche Grammatik weiß und darüber (evtl. auch mit den korrekten Termini) Auskunft geben kann? Das grammatische System unserer Erstsprache (sei es österreichisches Standarddeutsch, ein bestimmter Dialekt oder irgendeine andere Sprache/Varietät) lernen wir ja ‚automatisch‘ – es ist ein jahrelanger Prozess, wird aber normalerweise nicht als mühsam empfunden, weil wir uns damit in der Regel nicht bewusst beschäftigen müssen. Anders sieht es aus – das wissen wir alle –, wenn ich eine Fremdsprache lerne oder auch, wenn ich konzeptionell schriftliche Texte in korrektem Standarddeutsch schreiben soll. Auch da geht vieles ‚nebenbei‘, wenn ich viel passenden ‚Input‘ bekomme, also z.B. viel (Anspruchsvolles) lese (Fachtexte, Literatur), aber eben nicht alles und nicht für alle gleich gut, selbst wenn Deutsch die Erstsprache ist. Eine noch einmal ganz andere Geschichte ist das „Wissen ÜBER Grammatik“. Grammatik scheint nicht nur bei Schüler/inne/n, sondern sogar bei Germanistik-Studierenden einen schlechten Ruf zu haben 😉 Das hat wohl u.a. damit zu tun, dass meiner Meinung nach in der Schule wahrscheinlich zu früh mit ganz abstrakten Themen (wie Wortarten und Satzgliedern) begonnen wird, und diese auch ganz abstrakt (und häufig auch nicht sprachwissenschaftlich korrekt) vermittelt werden und die Schüler/innen häufig auch nicht wissen, was das mit ihrer eigenen Sprachverwendung zu tun hat. Dabei wäre es aus meiner Sicht sinnvoller, zunächst nur anwendungsbezogene Grammatik in der Schule zu unterrichten (z.B. wie erkenne ich Wörter, die ich großschreiben muss; wie finde ich heraus, wo ich einen Beistrich setzen muss; wie kann ich meine Sätze/Texte abwechslungsreich gestalten). In der Oberstufe dann wären die meisten kognitiv so weit, sich auch auf abstrakterer Ebene mit Grammatik auseinanderzusetzen, aber da wird das ja nach momentanem Lehrplan nicht mehr gemacht. Dabei gäbe es da durchaus spannende Themen und Methoden. (Ihr seht, über dieses Thema könnte ich mich noch länger auslassen…).

Du wurdest auf Vorschlag der Studienvertretung als „Heldin der Fernlehre“ prämiert – was sind deine Tipps für Lehren und Studieren in Zeiten des ‚social distancing‘?

Ich muss sagen, ich habe das Semester als extrem anstrengend, herausfordernd und die Lehre für mich persönlich als nicht so befriedigend empfunden wie sonst, obwohl ich mich sehr bemüht habe. Umso mehr hat mich der Preis gefreut, der mir gezeigt hat, dass meine Bemühungen wahrgenommen wurden und manches auch in der Wahrnehmung der Studierenden gut geklappt hat. Tipps möchte ich nicht direkt geben, aber ich kann sagen, was für mich gut funktioniert hat. Ich habe von Anfang an versucht, immer den Kontakt zu den Studierenden zu halten und viel mit ihnen zu kommunizieren – über viele Mails, Ankündigungen und klare Instruktionen auf Blackboard etc. Ich glaube, dass sich einige Studierende sehr verloren gefühlt haben ohne die normale Zeitstruktur und den direkten Kontakt zu Kolleg/inn/en und den Lehrenden. Ich habe versucht, den ‚Stoff‘, das Material und die Aufgaben dazu so abwechslungsreich zu gestalten, wie es eben unter den Umständen ging, also nicht nur Lesestoff zu geben, sondern (von mir besprochene) Powerpoints, Videos, später eben dann auch von Studierenden gestaltete Präsentationen, Blackboard-Quizzes, Lese-Tagebücher, ‚Lern-Module‘ auf BB, Diskussionsforen usw. Da habe ich jede Woche selbst ein bisschen was dazugelernt. Das große Manko der Online-Lehre ist und bleibt für mich aber die fehlende unmittelbare Face-to-face-Interaktion in der Gruppe und die kann man meiner Meinung nach (noch) mit keinen technischen Mitteln der Welt adäquat herstellen. Es geht bei unseren Themen eben oft um Meinungs- und Wissens-Austausch und zwar unmittelbar, live, mit der ganzen Person oder Gruppe in 3D vor mir bzw. um mich. Das kann man nicht ersetzen, auch wenn ich versucht habe, die Studierenden-Interaktion zu fördern, indem es z.B. Partner-Feedback zu Exposés gab, Diskussionsforen, Gruppenarbeiten über Videokonferenzen und natürlich die Möglichkeit zur Diskussion in wöchentlichen Online-Sitzungen. Aber wie schwierig es ist, da wirklich zu diskutieren, das haben wir ja alle erlebt… Deshalb hoffe ich, dass es im Wintersemester wenigstens teilweise mit der Präsenz-Lehre klappt.

Was würdest du jedem Studienanfänger, jeder Studienanfängerin mit auf den Weg geben wollen?

Schau auch mal über den Tellerrand und hör dir Lehrveranstaltungen an, die du nicht unbedingt brauchst, aber die dich interessieren könnten. Hab den Mut, auch Unbekanntes auszuprobieren. Aber studiere letztlich nur das Fach bzw. die Fächer, die dich wirklich interessieren und die deinen Ehrgeiz und deine Begeisterung wecken!

Meine Lieblingsserie ist… da gibt es einige. Ich mochte z.B. Breaking Bad, House of Cards (außer die letzte Staffel, da hab ich aufgegeben), Downton Abbey, aber auch schräge und/oder ‚leichte‘ Sachen wie The Big Bang Theory, Santa Clarita Diet oder Unbreakable Kimmy Schmidt. Ich hab auch alle Staffeln von Friends zuhause und finde sie immer noch gut J Ein paar gute österreichische Sachen gibt es auch: Braunschlag, MA 2412 und die beste Serie bleibt sowieso Ein echter Wiener geht nicht unter.

Das beste schlechte Buch, das ich gelesen habe, war… Bad Science von Ben Goldacre (ein tolles Buch über schlechte Wissenschaft).

Uta Degner

Auf ein Gespräch mit Ass.-Prof. Degner

Uta Degner ist assoziierte Professorin für Neuere Deutsche Literatur. Sie hat sich im Herbst 2019 mit der Arbeit ‚Die Erfindung des Unmöglichen. Elfriede Jelineks ästhetische Inventionen‘ habilitiert.

Was hast du studiert und wie bist du an die Uni Salzburg gekommen?

Ich habe Germanistik, Italianistik und Philosophie studiert (und zwei Semester Anglistik). Dass ich nach meiner Promotion in Salzburg gelandet bin, war Zufall: Ich war an der FU Berlin in einem Drittmittelprojekt beschäftigt und habe mich an der Universität Salzburg auf eine Mitarbeiterstelle beworben. Da ich in Berlin keine längerfristige Perspektive hatte, war ich sehr froh, dass es damals – vor exakt zehn Jahren! – mit Salzburg geklappt hat. Meine neuen Salzburger Kolleginnen und Kollegen haben mich gleich sehr freundlich und herzlich aufgenommen und ich habe hier viele österreichische Autorinnen und Autoren, die mich schon vorher begeistert haben, noch besser verstehen gelernt und manche auch neu entdeckt; Trakl zum Beispiel, dessen Geburtshaus am Waagplatz eine ganz tolle Ausstellung zu seinem Leben und Werk bietet und dessen Dichtung man an vielen Orten der Stadt in Form von Gedichttafeln begegnet. Meine Habilschrift zu Elfriede Jelinek hat von dem Standort Österreich sehr profitiert, glaube ich. Ich hatte Jelineks Stück Burgtheater, das ja in einer Art Wiener Dialekt geschrieben ist, in meiner Berliner Zeit gelesen und vieles schon sprachlich gar nicht verstanden; nach ein paar Jahren Salzburg war das anders.

Wenn du deine Habilitation in einem Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen?

Die Arbeit präpariert die ästhetische Logik von Texten Elfriede Jelineks heraus – vor dem Hintergrund von zentralen Entwicklungen des literarischen Feldes ihrer Zeit.

Woran arbeitest du gerade?

Ich überlege gerade, ob die Kategorie der Anagnorisis (griech. Wiedererkennung, zentrales Konzept vor allem in der Literatur der griechischen und römischen Antike) für die Beschreibung der Eigenart (bestimmter) literarischer Texte, auch von Prosa und Lyrik, fruchtbar gemacht werden könnte – bin damit aber noch ganz am Anfang.

In nächster Zeit will ich mich außerdem mehr mit Ingeborg Bachmann beschäftigen; in den letzten Jahren wurden immer wieder bislang unveröffentlichte Texte und Briefwechsel aus dem Nachlass publiziert, die neue Perspektiven eröffnen; die Salzburger Bachmann-Edition wird da wohl noch einige Schätze heben.

Welches Buch sollte wirklich jede_r Germanist_in gelesen haben?

Aristoteles: Poetik (bei Reclam für 5€ zu haben, in der Übersetzung von Manfred Fuhrmann).

Steckbrief

Das letzte Buch, das mich fasziniert hat, ist…

… Elena Ferrantes Neapolitanische Tetralogie.

Mein Lieblingsort in Salzburg ist…

… die Stadtbibliothek in Lehen.

Zum Kaffee esse ich am liebsten…

… Apfelstrudel!

Paul Keckeis, Werner Michler

Gattungstheorie

Paul Keckeis und Werner Michler über den 2020 veröffentlichten STW-Band zur Gattungstheorie.

Ihr beide forscht seit vielen Jahren zu Themen rund um die Gattung und habt 2020 in der Reihe Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft einen Band zur Gattungstheorie veröffentlicht. Was enthält der Band, und nach welchen Kriterien erfolgte eure Auswahl?

Es gibt viele Themen, die in der internationalen Gattungsdiskussion eine zentrale Rolle spielen, im deutschsprachigen Raum aber oft nur am Rand wahrgenommen werden. Wir haben unseren Band deshalb als einen Beitrag zur Internationalisierung der deutschsprachigen Gattungsdiskussion konzipiert; mit einer Ausnahme – der Text von Peter Szondi stellt einen Zusammenhang mit der deutschen Romantik her, eine etwas unvermutete Basis für die dekonstruktivistischen Ansätze in der Gattungstheorie – enthält der Band deshalb ausschließlich Beiträge aus der internationalen, insbesondere französischen und angloamerikanischen Diskussion. Die Texte, die wir ausgewählt haben, nehmen immer wieder selbst aufeinander Bezug und dokumentieren zwei Phasen (um 1980 und nach 2000), die für die neuere Gattungsdiskussion besonders prägend sind. Es war uns außerdem wichtig, nicht nur literaturwissenschaftliche Perspektiven miteinzubeziehen, sondern auch Beiträge aus der Sprachwissenschaft, der historischen Kulturwissenschaft bis hin zu den television studies zu integrieren.

Viele von uns haben in der Schule gelernt, dass es drei Gattungen gibt: Lyrik, Epik, Dramatik. Ist das wirklich alles?

„Das kommt darauf an“, wäre eigentlich schon die ganze Antwort … Lyrik, Epik und Dramatik sind alte, traditionsreiche Gattungsnamen, die bis heute als Oberbegriffe für die literarischen Gattungen verwendet werden. Wenn man genauer hinsieht, gibt es diese Dreierformel „Lyrik-Epik-Dramatik“ gar nicht so lange, sie wird erst um 1800 herum formuliert. Aber es gibt für die Gattungen eigentlich keine überhistorische, logische Beschreibungssprache; Gattungen sind keine Erfindung der Theorie, sondern gehören zum künstlerischen Voraussetzungssystem: Wie lang soll der Text werden, den eine Autorin schreibt, was ist das Thema, welches Publikum soll angesprochen werden, in welche Tradition soll sich der Text einreihen usw. Man kann also für bestimmte künstlerische Situationen Gattungsnamen finden; und wenn die Situationen selbst ganz neu sind, muss man auch einen neuen Namen für sie finden. So entstehen auch immer wieder neue Gattungen; und zwar nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Musik oder im Fernsehen, auf Netflix usw.

Bücher schreiben bzw. zusammenstellen ist oft ein mühsamer Prozess: meistens ist man mit dem Vorwort mindestens 6 Monate im Rückstand, und auf den Fahnen stehen plötzlich Tippfehler, die man unmöglich übersehen haben kann. Aber was war euer schönster Moment in der Arbeit am Band?

Es gab eigentlich viele schöne Momente, die schönsten beim gemeinsamen Übersetzen. Wir haben sieben Texte aus dem Englischen bzw. Amerikanischen selbst übersetzt, d.h. wir haben diese Texte Wort für Wort und Satz für Satz durchgearbeitet. Dabei kann man nicht nur sehr viel lernen, es ist eben auch besonders schön, gemeinsam an Texten zu arbeiten.

In der Biologie gibt es die – wenig appetitlich klingende – Gattung der Kloakentiere, der neben den Ameisenigeln auch das Schnabeltier angehört. Als eierlegendes Säugetier mit namensgebendem Schnabel und Biberschwanz ist es zwar eigenartig, aber auch ganz schön faszinierend. Was ist denn euer persönliches Schnabeltier unter den literarischen Gattungen?

Werner Michler: Gut, dass du das Schnabeltier nennst – das seine eigene Schönheit hat und ja nur Menschen eigenartig vorkommt. (Was sagen die Schnabeltiere eigentlich über uns? Das wollen wir gar nicht hören.) Für Darwin war das Schnabeltier ein lebendes Fossil, aus der Zeit der Evolution gefallen. Ich mag literarische Gattungen, die nicht zeitgemäß sind, ‚nicht mehr passen‘, mit denen ‚es vorbei ist‘ und die trotzdem noch da sind, mühsam, lästig, ein wenig lächerlich, unpassend, aber ihr eigenes unzeitgemäßes Potenzial bewahrend. Das Versepos zum Beispiel, ‚anachronistisch‘ seit vielen Jahrhunderten (wie vielen eigentlich?). Aber hat nicht der karibische Dichter Derek Walcott vor allem für Omeros 1992 den Nobelpreis erhalten? Und hat nicht ein Versepos 2020 den Deutschen Buchpreis gewonnen – Annette, ein Heldinnenepos von Anne Weber, über die französische Résistancekämpferin Anne Beaumanoir?

Paul Keckeis: Das „Tagebüchelige“; das ist eine Gattung, die Robert Walser erfunden hat; es ist nicht wirklich ein Tagebuch, man muss es zB nicht datieren, aber es funktioniert ganz ähnlich; man kann im „Tagebücheligen“ über sich selbst nachdenken, aber das Entscheidende ist, dass man sich unbedingt über sich selbst lustig machen muss.

Martina Feichtenschlager

Autorinszenierungen

Martina Feichtenschlager, lehrt und forscht im Bereich Ältere deutsche Literatur

Woran arbeitest du gerade?

An meinem Habilitationsprojekt „Autorinszenierungen. Formen und Funktionen der Selbstrepräsentation in der deutschsprachigen Lyrik und Epik des Hochmittelalters.“ Etwas sperrig, aber es geht im Großen und Ganzen darum, wie sich ein Autor in seinem Text darstellt.

Was ist die größte Herausforderung dabei?

Direkt auf die Arbeit bezogen ist es anfangs immer etwas schwer, den Gegenstand zu erkennen und möglichst klar zu definieren, um sich später nicht zu sehr zu „verlaufen“. Ich arbeite immer sehr textbasiert und das ist schön: Man ist ganz nah an der Literatur und manchmal stellen sich ganz tolle Momente ein, in denen man plötzlich erkennt, dass und wie eine These aufgeht oder es – umgekehrt – eine unerwartete hermeneutische Entwicklung gibt und man alles über den Haufen werfen muss.

Manchmal weiß man aber schon am Anfang eines Arbeitstags, dass es ein Lesetag wird. Dann setze ich mich hin und lese oder recherchiere. Im akademischen Betrieb ist es aber oft schwer, konsequent und kontinuierlich an der eigenen Arbeit zu forschen, weil die Uni auch andere (schöne) Aufgaben bereithält.

Hast du etwas herausgefunden, das dich überrascht hat?

Dass die mittelalterliche Literatur Gattungskategorien und -systemen weniger ausschließend als vielmehr durchlässig und eigentlich auch sehr kreativ gegenübersteht und durchaus auch zur Gattungsmischung oder -transgression einlädt. Was aber niemals heißt, dass es Gattungsbewusstsein nicht gegeben hätte. Aber der Umgang ist anders als erwartet. Das fand ich zuletzt sehr erhellend.

Eugen Unterberger

„MITN REDN KEMMAN D’LEIT Z’SOMM“

Mit Kindern die sprachliche Vielfalt in der Euregio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein erforschen, reflektieren und ausbauen,

Eugen Unterberger stellt ein Kooperationsprojekt zwischen Schulen in Bayern und Salzburg vor, welches das Bewusstsein für die sprachliche Vielfalt im Klassenzimmer fördern soll.

Kannst du für uns Projektidee und -ziel kurz zusammenfassen? Und welche Ergebnisse erwartest du?

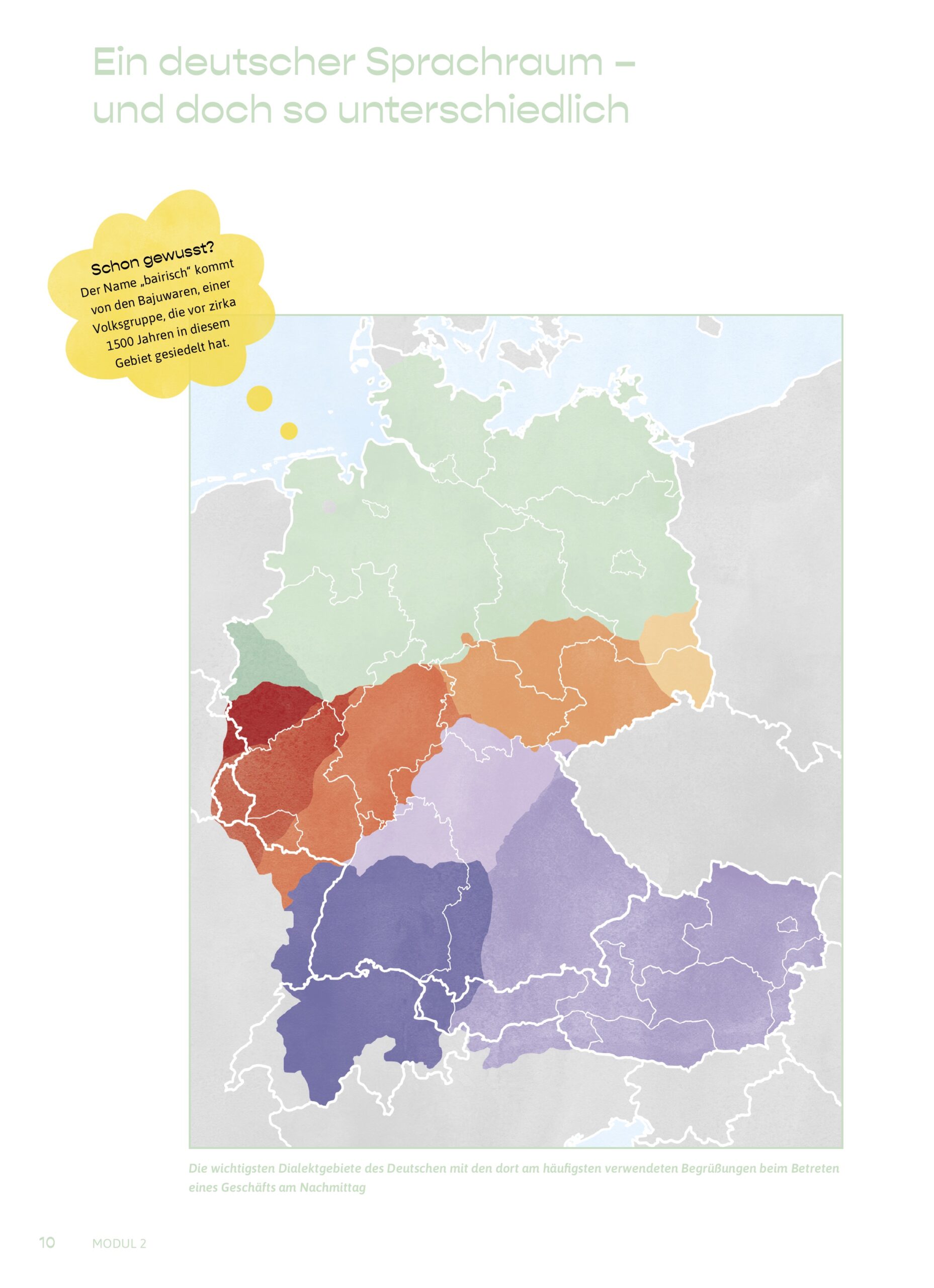

Wir wollen durch Bewusstmachung stereotyper Einstellungen, die in unserer Gesellschaft in Bezug auf Sprachvarietäten verankert sind, Reflexionsprozesse bei Schülerinnen und Schülern (SuS) anregen, sodass sie ihre Einstellungen überprüfen, evaluieren und gegebenenfalls ändern können. Es gibt nämlich Vorbehalte von beiden Seiten: Dialektsprechende werden zwar als gemütlich, aber auch als ungebildet und derb empfunden; Hochdeutschsprechende hingegen als gebildet, aber auch unfreundlich und hochnäsig. Das ist unter anderem deswegen schade, weil diese Vorurteile in beiden Gruppen Vorbehalte gegenüber der jeweils anderen Varietät schüren. Dabei birgt die Situation der Varietätenvielfalt unserer Region das Potential, innere Mehrsprachigkeit zu entwickeln, die ähnliche Vorteile zu haben scheint, wie es von der äußeren Mehrsprachigkeit bekannt ist. Dieses Potential wollen wir bewusst und nutzbar machen.

Ideal wäre, wenn wir einen Abbau der stereotypen Einstellungen und vergrößertes Differenzbewusstsein Sprachvarietäten gegenüber messen würden. Dies könnte in weiterer Folge zu mehr Toleranz gegenüber Sprecher/innen anderer Varietäten, verbesserter Chancengleichheit und einem besseren Klassen- und Lernklima führen. Eventuell könnte dies sogar eine Verbesserung der Kompetenz in der Standardsprache und im Dialekt bei manchen SuS anregen.

Euer Projekt nennt sich „Mitn Redn kemman d’Leit z’somm.“ Wieso habt ihr euch gerade für diesen Titel entschieden?

Der Titel ist Irmi Kaiser eingefallen und für das Projekt passt er gut. Sprache ist ja etwas zutiefst Soziales, die Wahl bzw. Kompetenz (in) einer Varietät kann aber die Voraussetzungen stark beeinflussen, ob man in gewissen sozialen Gruppen aufgenommen wird oder eben nicht. Das ist zwar ganz natürliches menschliches Sozialverhalten – anpassen an die Ingroup, abgrenzen von der Outgroup – problematisch wird es aber dann, wenn dieses Verhalten aufgrund stereotyper Einstellungen zu einer Ungleichbehandlung einer Sozialgruppe führt, z. B. in der Schule.

Mit dem Zusatztitel eures Projekts habt ihr euch ambitionierte Ziele gesteckt. Welche Möglichkeiten gibt es, sprachliche Vielfalt zu erforschen, zu reflektieren und auszubauen?

Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir können glücklicherweise auf die Erfahrung vorangehender Forschungsprojekte zurückgreifen. Vor allem in den USA aber auch in Großbritannien wurden schon mehrmals Projekte ähnlichen Inhalts durchgeführt, und das mit tollen Ergebnissen. Hier wurden die Einstellungen zu Varietäten von Minderheitengruppen – häufig handelte es sich dabei um Sprecher/innen afroamerikanischer Varietäten des Englischen – bewusst gemacht und im Schulkontext reflektiert. Dieses didaktische Vorgehen nennt man den critical awareness approach. Diese Projekte führten zu vergrößerter Toleranz unterschiedlicher Sozialgruppen im Klassenraum, zu verbessertem Lernklima und besseren Leistungen der zuvor sprachlich und anderweitig diskriminierten Gruppen. Diese Ergebnisse haben uns motiviert, dies auch im bairischsprachigen Raum auszuprobieren.

Für das Projekt erstellt ihr auch Schulunterlagen. Wie reagieren Schüler*innen und Lehrer*innen auf euer Projekt?

Mit unseren Unterrichtsmaterialien versuchen wir unterschiedliche Themen anzusprechen, z. B. was Sprache und Varietätenwahl mit der persönlichen Identitätsbildung zu tun haben, dass Dialekte genauso regelhaft sind wie die Standardsprache, dass Dialekte alt, aber auch lebendig sind, und welche Vorteile es gesellschaftlich mit sich bringt, wenn man sich in unterschiedlichen Varietäten bewegen kann – und dazu gehören sowohl die Standardsprache als auch die Jugendsprache – nice, oder?

Bisher überaus positiv. Vor allem bei den Lehrkräften bemerkt man, dass dieses Thema vielen ein persönliches Anliegen ist. Wie die Materialien auf SuS wirken, kann ich noch nicht wirklich sagen, da wir sie erst unvollständig mit wenigen Kindern pilotiert haben.

Warum ist es wichtig, dass der Dialekt mehr Raum in der Schulbildung einnimmt?

Bei uns geht es gar nicht darum, dem Dialekt mehr Raum in der Schulbildung zu geben. Wir wollen vielmehr die stereotypen Einstellungen gegenüber Sprecher/innen, die Dialekt, Hochdeutsch oder mit einem Akzent Deutsch sprechen, verändern, da aus linguistischer Sicht generell keine Varietät besser ist als eine andere. Entsprechende Vorurteile können aber zu diskriminierenden Handlungen im sozialen Gefüge etwa einer Schulklasse führen. Daneben fände ich es gar nicht verkehrt, in der Schule auch etwas über Dialekte zu lernen – die sind ja immerhin die Muttersprache vieler Österreicher/innen. Ist doch irgendwie eigenartig, dass man in der Sekundarstufe zwar mindestens zwei oder auch mehr Fremdsprachen erlernen soll, die eigene Muttersprache aber völlig vernachlässigt.

Und noch ein paar Fragen, die wir einem Dialektforscher schon immer stellen wollten:

Wie nennst du den Gegenstand, mit dem man Krümel vom Boden auf einen kleinen Spaten fegt?

Kehrschaufel

Kannst du uns das transkribieren?

Sowieso: [ˈkɛ͜aʃa͜ʊfal]

Was ist dein liebster Dialektspruch?

„Wos woas denn i?“

Gibt es eine linguistische Antwort, warum so viele Nicht-Österreicher*innen ausgerechnet den ungewöhnlichen Begriff ‚Oachkatzlschwoaf‘ nachsprechen müssen?

Eine linguistische wahrscheinlich nicht, aber womöglich eine unrühmliche soziolinguistische. Manche Menschen finden es offenbar erheiternd, wenn man Nicht-Bairischsprachigen Diphthonge vorsetzt, die sie selbst nicht erworben haben und daher nicht aussprechen können. Das ist ungefähr so, wie wenn man von einer englischsprachigen Person für die Auslautverhärtung, die man als Deutsch-Muttersprachler/in nur schwer unterdrücken kann, verunglimpft wird. Aber ein Schmäh muss schon einmal sein …

Infokästchen:

Sprachvarietäten: Ausprägungen einer Einzelsprache. Dazu zählen beispielsweise Standardsprache, Umgangssprache, Dialekte, Soziolekte.

Innere Mehrsprachigkeit: Personen, die unterschiedliche Ausprägungen einer Einzelsprache beherrschen, z. B. Dialekt und Standard.

Äußere Mehrsprachigkeit: Personen, die unterschiedliche Einzelsprachen sprechen, z. B. Deutsch und Englisch.

Bairisch: Damit werden jene deutschen Dialekte zusammengefasst, die in Bayern, in Österreich (außer Vorarlberg) und Südtirol gesprochen werden.

Harald Gschwandtner

Max Reinhardts ‚Regiebuch‘

Harald Gschwandtner wurde 2019 mit einer Arbeit über Thomas Bernhard, Peter Handke und die Literaturkritik promoviert. Er forscht zur österreichischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, ist Mitarbeiter beim Verlag ‚Jung und Jung‘ und außerdem passionierter Tischtennisspieler.

Zuallererst herzliche Glückwünsche zum neuen Buch! Pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele ist im Wiener Hollitzer Verlag eine Edition von Max Reinhardts Regiebuch zu Hugo von Hofmannsthals Jedermann erschienen, an der du mitgearbeitet hast. Wie ist die Publikation aufgebaut? Was erwartet uns? Und vielleicht zuallererst: Was ist ein Regiebuch?

Ein Regiebuch dient dem Regisseur einer Theateraufführung als Textgrundlage für seine Inszenierung; er notiert darin Bemerkungen zur Personenführung, zum Sprechtempo, zu Requisiten und vielen anderen Dingen, die auf der Bühne stattfinden. Die Ausgabe, die wir nun veröffentlicht haben, ist in zwei Bänden aufgebaut. Der erste Band beinhaltet ein vollständiges Faksimile des Regiebuchs zum Jedermann; der zweite Band eine Transkription, also eine Abschrift der handschriftlichen Eintragungen von Max Reinhardt, einen ausführlichen Stellenkommentar und eine Einführung, in der erklärt wird, was ein Regiebuch eigentlich ist und was die Spezifika von Reinhardts Arbeitsweise als Theaterregisseur waren.

Du bist schon in die Richtung gegangen, in die ich weiterfragen möchte: Was können wir lernen, wenn wir diese Edition zur Hand nehmen? Was erfahren wir über Max Reinhardts Regiearbeit und über das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, das wir bislang nicht wussten?

Bekannt ist der Jedermann ja vor allem als das erste Theaterstück, das bei den Salzburger Festspielen im Jahr 1920 aufgeführt wurde. Das edierte Regiebuch macht nun zum einen die doch längere Geschichte des Jedermann zugänglich, die 1911 in Berlin mit der Uraufführung im Zirkus Schumann beginnt, dann in Salzburg prominent weitergeht und später in New York bei einem Gastspiel der Reinhardt-Bühnen im Century Theatre 1927 fortgeführt wird. Zum anderen können wir anhand der Edition zeigen, dass auch andere Aufführungen des Jedermann Spuren in dem Regiebuch hinterlassen haben. Der Jedermann ging immer wieder auf Tournee und wurde in andere Theater übernommen. Man kann durch Eintragungen von Schauspielernamen sehen, dass er auch bei weniger prominenten Aufführungen, beispielsweise 1914, 1915 in Berlin wieder Eintragungen gemacht hat.

Das heißt, Reinhardt hatte das Regiebuch immer dabei?

Er hat es vermutlich immer herangezogen, wenn er den Jedermann inszeniert hat. Es sind mehr als ein Dutzend Aufführungen des Stücks in der Regie von Reinhardt dokumentiert, neben Berlin, Salzburg und New York etwa Gastspiele in Hamburg, Budapest, Prag und Basel, aber auch Inszenierungen in diversen Berliner Theatern vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg.

Die Edition ist ein kollaboratives Projekt gewesen. Es zeichnen insgesamt vier Herausgeber_innen verantwortlich. Wie hat der gemeinsame Arbeitsprozess ausgesehen? Was braucht es, um eine solche Edition zu machen?

Als Erstes braucht es die Arbeit am Objekt im Archiv oder mit einem hochlösenden Scan, um das Original zu schonen. Ein wichtiger Arbeitsschritt ist die genaue philologische Transkription von Max Reinhardts handschriftlichen Eintragungen in das Regiebuch gewesen. Dann war es aber auch so, dass Norbert Wolf und ich als Germanisten sehr viel von der theaterwissenschaftlichen Expertise der beiden Mitherausgeberinnen Evelyn Annuß und Edda Fuhrich lernen konnten. Als Literaturwissenschaftler und Philologe kann man vieles nicht so genau zuordnen, Einträge nicht immer klar referenzieren: Was bedeutet dieser Eintrag hier genau? Wie kann man das historisch einordnen? Was hat das mit der zeitgenössischen Bühnenpraxis zu tun?

Ihr habt die zwei Bände kürzlich bei den Salzburger Festspielen offiziell vorgestellt. Schaust du dir den Jedermann heuer im Jubiläumsjahr an?

Ich habe die Generalprobe am Domplatz gesehen, die dann aus Wettergründen auch im Fernsehen gesendet wurde, weil die tatsächliche Premiere wegen eines Gewitters ins Große Festspielhaus ausweichen musste.

Und? Würdest du sagen, dass der Jedermann 2020 auf der Bühne noch in Bezug zu Max Reinhardts Regiepraxis steht?

Das ist schwierig zu sagen. Man sieht in der Gegenüberstellung, welche technischen Möglichkeiten es mittlerweile gibt: zur Übertragung von Sprache, dann, was Videokonzepte angeht, aber auch einfach die Größe des Ganzen. Die Uraufführung von 1920, also noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit muss man sich auf einer improvisierten Bretterbühne vorstellen, mit zusammengezimmerten Holzplanken aus früheren Kriegsgefangenenlagern. Es war ein einfacher Bretteraufbau vor dem Dom; inzwischen gibt es natürlich eine sehr viel größere und aufwändigere Kulisse, eine viel größere Anzahl an dramaturgischen Effekten. Das ist kaum zu vergleichen. Faszinierend ist damals wie heute, dass gewissermaßen der Stadtraum am und um den Domplatz zur erweiterten Bühne wird.