Ulrich Winkler Lectures

15. Ulrich Winkler Lecture

Mittwoch, 08. Mai 2024, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragende: Prof.in Dr. Michaela Quast-Neulinger

Thema: No women, no peace? Das Dokument über die Geschwisterlichkeit im Kontext von Frauenrechten, Interreligiösem Dialog und religiöser Friedensdiplomatie

Hans Küng formulierte einst: „Kein Weltfriede ohne Religionsfriede“. Der Dialog der Religionen, die Selbstaufklärung von Religionen über ihr Gewaltpotenzial ist von entscheidender Bedeutung für das friedliche Zusammenleben von Menschen. Am 4. Februar 2019 unterzeichneten Papst Franziskus und Großimam Al-Tayyeb das „Dokument über die Geschwisterlichkeit aller Menschen“. Beide verstehen dieses Dokument wesentlich als Beitrag zur globalen Friedensverantwortung von Religionen. In der Rezeption kaum beachtet wird, dass erstmals in einem interreligiösen Dokument explizit auf den Schutz und die Rechte von Frauen eingegangen wird. Der Vortrag bietet eine Einführung in die herausragenden Aspekte des „Dokuments über die Geschwisterlichkeit“, insbesondere das klare Bekenntnis zu Freiheitsrechten, Bürgerrechten und Frauenrechten. Zugleich ist zu beobachten, dass Theologie der Religionen wie der Dialog der Religionen weiter stark von Männern geprägt sind. Wie ist jener Friede möglich, den Papst und Großimam anstreben, wenn Frauen im Dialog der Religionen weitgehend ausgeschlossen sind? In welchem Zusammenhang sind Friedensarbeit, Dialog und Frauenrechte?

14. Ulrich Winkler Lecture

Donnerstag, 18. April 2024, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragender: Dr. theol. Christian Hackbarth-Johnson

Thema: Das Reich Gottes auf Erden. Vom religiösen Sozialismus zum Integralen Yoga. Zum Lebensweg des evangelischen Pfarrers Heinz Kappes (30.11.1893-1.5.1988)

Nach dem 1. Weltkrieg schließt sich der junge Pfarrer der badischen Landeskirche Heinz Kappes der Bewegung der religiösen Sozialisten an. Im Mai 1933 wird er aufgrund wiederholter Predigten gegen den Nationalsozialismus seines Amtes enthoben und emigriert in der Folge mit seiner Familie nach Palästina. Angeregt durch Martin Buber beginnt er, der sich schon in Deutschland den Quäkern angeschlossen hatte, Vorträge über Mystik zu halten. 1943 kommt er in Kontakt mit Werken des indischen Yogis und spirituellen Philosophen Sri Aurobindo, der das Ziel seines „Integralen Yoga“ darin sieht, ein göttliches Leben auf Erden vorzubereiten. Dazu sei ein neuer Schritt in der Evolution des Lebens nötig, das Herabkommen eines „supramentalen Bewusstseins“. Erst 1948 kehrt Kappes nach Deutschland zurück, wo er rehabilitiert wird und 10 Jahre lang in kirchlichem Dienst als Religionslehrer und in der Diakonie wirkt. Als Mitgründer der Karlsruher Gesellschaft für christliche-jüdische Zusammenarbeit reist er 1950 in die USA und lernt die Bewegung der Anonymen Alkoholiker kennen. In den 1960er Jahren, nach seinem Ruhestand, reist er zweimal für längere Aufenthalte in den Sri Aurobindo Ashram nach Südindien, und wird in der Folge die umfangreichen Hauptwerke Sri Aurobindos ins Deutsch übersetzen und den deutschen Ableger der Sri Aurobindo Society leiten. Ebenso übersetzt er die Werke der Anonymen Alkoholiker. In den 1970er Jahren wird er zum Seelsorger dieser Bewegung, die sich mit seiner Hilfe im deutschsprachigen Bereich etabliert. Gemäß der Lehre Sri Aurobindos, dass der Fortschritt der Menschheit über den spirituellen Fortschritt einzelner Menschen verläuft, wandte er sich von den sozialistischen Ideen seiner frühen Zeit ab und widmet sich neben seiner Übersetzungs- und Vortragstätigkeit der individuellen Seelsorge. Nach seinem Tod am 1. Mai 1988 bewahrt der Freundeskreis seiner Schüler und Gefährten bis zur Auflösung 2014 sein Andenken. Heinz Kappes ist ein weiteres Beispiel eines europäischen Christen, der über die Begegnung mit indischer Spiritualität zu einem interreligiösen Verständnis von Spiritualität gekommen ist.

13. Ulrich Winkler Lecture

Dienstag, 12. März 2024, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragende: Prof. Dr. Anne Koch (Universität Freiburg im Breisgau)

Thema: Sind wir schon more-than-human-beings? Oder wäre es noch gut, eine religionswissenschaftliche Anthropologie zu haben?

Seit geraumer Zeit wird der Mensch, gerade in diesem generischen Maskulinum, als Begründung von Erkenntnis infrage gestellt. Systemische und (post)strukturalistische Theorien der letzten Jahrzehnte kommen ohne ihn aus, Rassismuskritik, dekoloniales Denken und die relationale Wende legen historische und kulturelle Bedingtheiten frei, die eine anthropozentrische Perspektive delegitimieren und stattdessen Klassenlagen, Machtpositionen u.ä. für viel gewichtiger zur Erklärung von Religion halten. Und jetzt auch noch der kritische Posthumanismus – nicht zu verwechseln mit dem Transhumanismus –, der other-than-human agency ins Spiel bringt und die kulturwissenschaftliche Positionalität des Menschen im relationalen Paradigma nochmal radikaler denkt.

Was heißt das für eine theologische und religionswissenschaftliche (Post)Anthropologie?

Anne Koch, Professorin für Religionswissenschaft, Universität Freiburg. Von 2015–2018 Professorin für Religious Studies in Salzburg und Kollegin von Ulrich Winkler.

12. Ulrich Winkler Lecture

Dienstag, 23. Jänner 2024, 18:00 Uhr, HS 107 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragende: Prof. Dr. Norbert Hintersteiner (Münster)

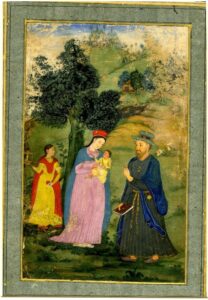

Thema: „Resisting Translation?“ Jesuiten am Mogulhof

Indopersische Mission zwischen kultureller Übersetzung und interreligiöser Kontroverse

Kulturelles Übersetzen und interreligiöses Überzeugen sind zentrale Aspekte jesuitischer Mission und in der cross-kulturellen Tradierung christlichen Glaubens. Die dritte Jesuitenmission am indischen Mogulhof (1595-1614) von Jeronimo de Ezpeleta y Goni, besser bekannt als Jerome Xavier, liefert diesbezüglich ein markantes Beispiel. Seine persischen theologischen Werke Mir´at al-quods (Spiegel der Heiligkeit) und Āʾīna-yi ḥaqq-namā (Spiegel der Wahrheit) sind kontextsensibel formuliert im Horizont eines muslimisch-hinduistischen Milieus und in dialogischer, obgleich kritischer Auseinandersetzung insbesondere mit dessen islamischen theologischen Traditionen. Eine heftige apologetische Reaktion zu Āʾīna-yi ḥaqq-namā durch einen bedeutenden schiitischen Gelehrten in Isfahan (Sayyid Aḥmad ʿAlavī) provozierte allerdings eine lange und nachhaltige interreligiös-polemische Kontroverse um zentrale Glaubensinhalte zwischen Islam und katholischem Christentum im 17.Jahrhundert. Stößt die kulturelle Übersetzung des Christentums im interreligiösen Bereich also notwendiger Weise an unüberbrückbare Religionsgrenzen – und mitunter auf heftigen Widerstand?

Prof. Dr. Norbert Hintersteiner

Direktor des Instituts für Missionswissenschaft und außereuropäische Theologien an der Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Münster und lebenslanger Freund von Ulrich Winkler.

11. Ulrich Winkler Lecture

Dienstag, 21. November 2023, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragende: P. Dr. Simeon Gloger OSB (Dormitio-Abtei, Jerusalem)

Thema: „Ein Tempel aus Lobgesang.“ Macht, Kult und Identität im Danielbuch

Am Beispiel von Dan 3 sollen die Zusammenhänge von Macht- und Kultkonzeptionen im griechischen Danielbuch in den Blick genommen werden. Dabei zeigt sich unter anderem, dass das Gebet des Asarja (Dan 3,26-45) und der Lobgesang der drei Männer im Feuerofen (Dan 3,51-90) hoch theologische, kunstvoll komponierte und zutiefst biblisch vernetzte Texte sind, die das gesamte Kapitel Dan 3 mit seinen fast 100 Versen aus rezeptionsästhetischer Perspektive nochmals auf eine andere Ebene heben. Herkömmliche Raum- und Zeitkonstruktionen werden gesprengt und Fragen von Macht und Ohnmacht, Gottesdienst und Idolatrie und nicht zuletzt von Identität und Anonymität aufgeworfen.

10. Ulrich Winkler Lecture

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragende: Prof.in Dr.inJudith Gruber

Thema: „Letting all Voices speak“. Theologie Interkulturell und ihre de/kolonisierenden Repräsentationspolitiken

Theologie Interkulturell formierte sich im Zuge der Dekolonisierungsbewegungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, und versteht sich zumeist selbst als dekolonisierender Ansatz: Viele Entwürfe Interkultureller Theologie wollen sich mit der gewaltvollen Verwobenheit von Missions- und Kolonialgeschichte kritisch-konstruktiv auseinandersetzen und haben dabei das Ziel, Formen von Theologie zu entwickeln, die sich nicht mehr kolonialer Macht verschreiben, sondern sich ihr widersetzen. Eine zentrale Einsicht postkolonialer Theorie hat sich dabei als wegweisend erwiesen: Die politische Souveränität von Kolonialmacht gründet auf epistemischer Gewalt, die andere Positionen entweder vereinnahmt oder ausschließt – d.h., Imperien sind Macht-/Wissensregime, die auf der Auslöschung subalterner Stimmen beruhen. Auf der Suche nach einer post-kolonialen Theologie zielt Interkulturelle Theologie nun darauf ab, dieser totalitären Logik des Imperiums zu widerstehen, und sehr oft wird dies durch das Ideal verfolgt, „alle Stimmen sprechen zu lassen“. Das Ziel ist es, bisher zum Schweigen gebrachte Stimmen in einem theologisch interkulturellem Gespräch Raum zu geben. Die Ulrich-Winkler-Gedächtnislecture wird dieses Projekt der Anerkennung und Inklusion kritisch hinterfragen und zeigen, dass es nicht unbedingt eine dekolonisierende Wirkung hat, sondern – im Gegenteil – weiterhin auf einer kolonialen Expansionslogik beruht. Die Leitfrage lautet: (Wie) können ausgelöschte Stimmen so sprechen, dass sie tatsächlich dekolonisierend wirken?

9. Ulrich Winkler Lecture

Mittwoch, 24. Mai 2023 18:00 Uhr HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragender: Assoz.-Prof. Dr. Martin Rötting

Thema: „Buddhismus in Europa – zwischen Mindfullness und #metoo“.

In Östereich ist der Buddhismus seit 40 Jahren anerkannte Religionsgemeinschaft. Der Buddhismus ist hipp, aber auch von Skandalen geprägt. In Europa gibt seit dem 19. Jahrhundert eine erkennbare Bewegung hin zum Buddhismus. Nachdem die ersten Kreise sich vor allem mit Texten auseinandergesetzt hatten, folgte die Bewegung des Meditationsbuddhismus und in der Folge der Tibetische Buddhismus, Christen entdeckten das Zen. Mit der Achtsamkeitsbewegung erreichte der Buddhismus schließlich den Mainstream; ein Wandel in der gesellschaftlichen Religionswahrnehmung sowie wichtige Persönlichkeiten wie Thich Nhat Hanh oder der Dalai Lama prägen das Bild. Die Facetten des gegenwärtigen Europäischen Buddhismus reichen von großem Einfluss auf die Gesellschaft über die Achtsamkeitsbewegung bis hin zu Debatten über Missbrauch durch Meister. Der Vortrag wird spannende und Wechselvolle Bewegung des Buddhismus in Europa an Beispielen nachzeichnen und fragen, wie es weiter geht.

Martin Rötting ist Professor für Religious Studies an der Paris-Lodorn-Universität Salzburg, Mitglied des European Network of Buddhist-Christian Studies und forscht zum Buddhismus in Europa. Publikation u.a.: Buddhismus in Europa, Hsrg. mit Kurt Krammer, Lit-Verlag, Wien 2022.

8. Ulrich Winkler Lecture

Mittwoch, 19. April 2023, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragender: Univ.-Prof. DDr. Franz Gmainer-Pranzl

Thema: „Mission. Ein interkulturell-theologischer Blick auf eine exzentrische Kirche“

Das Verständnis von „Mission“ ist besetzt und auch belastet zum einen von einer schwierigen Kolonialgeschichte, zum anderen von einer evangelikalen Inszenierung des „Missionarischen“ und nicht zuletzt von politischen Konflikten und Problemen mit christlicher Mission in manchen Ländern des globalen Südens. Auch das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Missionstheologie ist für heutige Studierende sehr weit weg und kaum noch verständlich. Und dennoch vertritt eine christliche Theologie der Mission Anliegen, die für Theologie Interkulturell zentral sind: Glaubenskommunikation über kulturelle und gesellschaftliche Grenzen hinweg, Offenheit für kulturell und religiös Fremdes, interreligiöse Dialoge und religionstheologische Herausforderungen sowie das Verhältnis von Entwicklungszusammenarbeit und Glaubenszeugnis. Und nicht zuletzt macht „Mission“ deutlich, dass die Kirche exzentrisch ist: sie ist nicht für sich selbst da. Inwiefern in der Missionstheologie grundlegende Fragen theologischer Verantwortung als solcher zur Sprache kommen, ist Thema dieser zehnten Ulrich Winkler Lecture.

7. Ulrich Winkler Lecture

Montag, 23. Jänner 2023, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG)

Vortragender: em. Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger

Thema: Monotheismus = Intoleranz? Polytheismus = Toleranz? Hinterfragung einer verbreiteten These

Für die verbreitete Ansicht, dass ‹Monotheismus› mit ‹Intoleranz› gleichzusetzen sei, spricht der Umstand, dass im Glauben an den einen Gott allemal die Behauptung einer absoluten Wahrheit einhergehe, die keine andere Wahrheit neben sich zulasse. Umgekehrt scheint mit dem Polytheismus eine ‹tolerante› Akzeptanz einer Vielfalt von religiösen Überzeugungen verbunden zu sein, die so weit führt, dass die Götter und Göttinnen über die Grenzen der Religionen hinweg austauschbar werden. Erst recht lässt sich sagen: Das Gewaltpotential, das so gut wie allen Religionen innewohnt, dürfte in den monotheistischen Religionen tatsächlich viel stärker sein als in religiösen Weltanschauungen, die mit einer Pluralität der Bekenntnisse rechnen.

Ausgehend von einer Klärung des Begriffs ‹Toleranz› sowie aufgrund einiger religionsgeschichtlichen Betrachtungen kommt die Vorlesung jedoch zu entgegengesetzten Schlüssen. Ihre zentralen Thesen sind: (1) ‹Monotheismus› schließt Toleranz nicht aus, er bildet gerade durch sein Gottesbild auch Anstoß zu Toleranz. (2) Es macht keinen Sinn, im Zusammenhang mit dem ‹Polytheismus› von Toleranz zu sprechen, weil – wie das Beispiel der antiken Polytheismen zeigt – sich die Notwendigkeit toleranten Verhaltens schlicht nicht ergab. (3) An der stoischen Philosophie der Antike lässt sich illustrieren, dass der Polytheismus genau dann tolerant wird, wenn er in seine Weltanschauung monotheistische Elemente integriert

Bericht über den Vortrag unter: www.kathpress.at

6. Ulrich Winkler Lecture

Donnerstag, 17. November 2022, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG).

Foto: @ Universität Basel

Vortragender: Prof. Dr. Reinhold Bernhardt (Universität Basel)

Thema: Christologie im Kontext der Religionstheologie

Theologische Verhältnisbestimmungen des christlichen Glaubens zu anderen Religionen entscheiden sich an der Christologie, genauer: an der Frage, ob Jesus Christus der eine und einzige Mittler authentischer Gotteserkenntnis und einer heilshaften Gottesbeziehung ist. In diesem Vortrag soll der Begriff „Repräsentation“ als Zentralbegriff der Christologie profiliert werden. Dieser Begriff erlaubt es – so die These -, die Person Jesu als einzigartige, aber nicht einzige Vergegenwärtigungsgestalt Gottes zu verstehen.

5. Ulrich Winkler Lecture

Dienstag, 11. Oktober 2022, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG).

Foto: © Günter Jäger

Vortragende: HS-Prof.in Dr.in Bettina Brandstetter (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz)

Thema: Die Migrationsandere und ihre Religion:Von der Notwendigkeit einer Diskurssensibilität im Bildungssystem

Bildungseinrichtungen sind Orte, an denen Spannungsverhältnisse und Wechselwirkungen von Kulturen, Religionen und Identitäten ausgehandelt werden. Als gesellschaftliche Orte sind sie von den Diskursen, Ordnungen und Machtverhältnissen des öffentlichen Raumes geprägt und strukturiert. Sie tragen nicht nur dazu bei, allen Kindern die gleichen Bildungs- und Aufstiegschancen zu ermöglichen, sondern wirken paradoxerweise entsprechend der gesellschaftlich vorhandenen Differenzierungslogiken selektiv und exkludierend. Insbesondere Kinder, deren Kulturen, Religionen und Identitäten als abweichend von der Mehrheitsgesellschaft angesehen werden, sind nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch im Bildungssystem von struktureller Benachteiligung betroffen. Die Legitimation derselben verbirgt sich oft in komplexen, intersektionalen Begründungsfiguren, die den Professionellen nicht immer reflexiv zugänglich sind. Für betroffene Kinder können Bildungseinrichtungen zu Orten werden, an denen sie um die Anerkennung ihrer Würde durch andere ringen müssen. Solchen Zeichen der Zeit fühlt sich das Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen verpflichtet, in dessen Tradition ich stehe. Ich schlage daher vor, in die Professionalisierung künftiger Lehrpersonen eine Diskurssensibilität zu implementieren. Dies bedeutet, die im Raum stehenden Differenzierungspraktiken wahrzunehmen, binäre Codierungen als Trägerinnen von Machtverhältnissen zu dekonstruieren und Aushandlungsräume für deren Bearbeitung aufzuspüren.

4. Ulrich Winkler Lecture

Donnerstag, 2. Juni 2022, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG).

Vortragende:

Ass.-Prof.in Dr.inSigrid Rettenbacher (KU Linz)

Thema:

Unsagbares. Ungesagtes. Unsägliches.

Kirchliche Identitäts- und Diskurspolitiken im Zeichen von Differenz(-erfahrungen)

Die Sprache ist das wichtigste Werkzeug der Theo-logie – der Rede von Gott. Das Reflektieren des unsagbaren göttlichen Geheimnisses steht dabei immer in der Spannung von dem, was gesagt werden kann, und dem, was unsagbar bleibt. Somit ist immer schon ein Moment der Differenz in das christliche Selbstverständnis eingeschrieben, auch wenn der kirchliche Identitätsdiskurs vor allem auf Einheit abzielt. Auch in den sogenannten postkolonialen Theorien, die vermehrt Einzug in die deutschsprachige Wissenschaftslandschaft und nun auch die Theologie finden, ist Sprache zentral – und zwar in Form von Diskursen, die die Wirklichkeit nicht nur abbilden, sondern in der vermeintlichen Beschreibung der Wirklichkeit diese Wirklichkeit erst schaffen. Ein Fokus postkolonialer Forschung liegt auch auf Identitätsfragen, die ebenfalls ein Produkt diskursiver Ausverhandlungsprozesse – „wir“ vs. „die Anderen“ – sind. Dabei spielen auch Machtfragen eine Rolle: Wer hat im Diskurs ein Stimme? Wer wird nicht gehört? Welche Themen werden überhaupt besprochen und welche Themen werden lieber verschwiegen?

Für die Theologie können postkoloniale Theoriewerkzeuge sehr erhellend sein, indem sie kirchliche Identitäts- und Diskurspolitiken im Angesicht von Pluralität und Differenzen freilegen: Was darf (nicht) gesagt werden bzw. was wird (nicht) gesagt? Dies soll im Vortrag anhand der Religionstheologie Jacques Dupuis‘ aufgezeigt werden, gegen die im Jänner 2001 eine Notifikation der Glaubenslehre erlassen wurde. Religionstheologische Reflexionen zum Verhältnis des Christentums zu anderen religiösen Traditionen sind für die kirchliche Identität immer prekär. Ausgehend vom Fallbeispiel Dupuis soll ein postkolonial inspirierter Blick auf kirchliche Identitäts- und Diskurspolitiken entwickelt werden, die im Spannungsfeld von Unsagbaren, Ungesagtem und Unsäglichen stehen. Mit Hilfe dieser Trias von Unsagbaren, Ungesagtem und Unsäglichen können auch Fragestellungen analysiert werden, die für die gegenwärtige Krise der Kirche und ihr Ringen um Glaubwürdigkeit in einer pluralen Gesellschaft relevant sind (Missbrauch, Genderfragen, Lebensformen, …). Die Frage nach dem im kirchlichen Diskurs Ausgeschlossenen (Ungesagten) und dem dadurch produzierten Leid (Unsäglichen) müssen heute zu zentralen Fragestellungen in der theologischen bzw. ekklesiologischen Forschung werden, um die Relevanz der christlichen Botschaft nicht preiszugeben

3. Ulrich Winkler Lecture

Mittwoch, 6. April 2022, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG).

Vortragender:

Prof. Dr. Andreas Nehring (Universität Erlangen)

Thema:

Spiritualität zwischen Religion und Säkularisierung

Es ist wohl kaum übertrieben, den Begriff ‚Spiritualität‘ als einen Schlüsselbegriff in gegenwärtigen, zeitgenössischen Diskursen zu bezeichnen, die sich auf Formen der Religiosität jenseits oder am Rand von kirchlichen Strukturen beziehen. Das gilt nicht nur für die Kulturpsychologie, sondern in gleicher Weise auch für die Religionswissenschaft, vor allem aber gilt es für populäre Diskurse, in denen der Begriff ‚Spiritualität‘ nahezu inflationär gebraucht wird. Die Gründe, die dafür gefunden werden, dass Spiritualität boomt, sind vielfältig und insbesondere in kirchlichen Diskursen findet sich eine bemerkenswerte Mischung aus apologetischer Zurückweisung und positiver Adaption. In dem Vortrag werde ich insbesondere die Adaption östlicher Formen von Spiritualität im sogenannten Westen in den Blick nehmen.

2. Ulrich Winkler Lecture

Mittwoch, 16. März 2022, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG).

Vortragender:

Prof. Dr. Perry Schmidt-Leukel (Universität Münster)

Thema:

Erleuchtungsgeist und Heiliger Geist. Śāntidevas Bodhisattva-Ideal aus christlicher Sicht

Der „Geist des Erwachens“ im Buddhismus zeigt erstaunliche Ähnlichkeiten zum „Heiligen Geist“ bei Paulus. Wie deuten wir diese Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede? Weht der Heilige Geist auch im Buddhismus? Zeigt sich in Christus auch der Geist des Erwachens? Und vor allem, was bedeutet die Erkenntnis starker inhaltlicher Verzahnungen zwischen den Religionen für die theologische Interpretation ihres Verhältnisses? Perry Schmidt-Leukel zählt nicht nur zu den renommiertesten Vertretern einer pluralistischen Religionstheologie, sondern ist zudem ein international geschätzter Experte im christlich-buddhistischen Dialog. In seiner Ulrich Winkler Lecture wird er den diesen Fragen nachgehen und seine eigenen Antworten zur Diskussion stellen.

Perry Schmidt-Leukel ist Professor für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Universität Münster. Dort ist er zugleich einer der Principal Investigators am Exzellenzcluster „Religion und Politik“. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Buddhismus, religiöser Pluralismus und interreligiöse Beziehungen. 2015 hielt er als erster Deutscher nach 25 Jahren die renommierten Gifford Lectures. Sie wurden 2017 in englischer und 2019 in deutscher Sprache veröffentlicht. 2020 wurde er mit dem Höffmann Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz ausgezeichnet. Ebenfalls in 2020 erhielt sein Kommentar zum Bodhicaryāvatāra in den USA den Frederick J. Streng Award for Excellence in Buddhist-Christian Studies.

1. Ulrich Winkler Lecture

Donnerstag, 14. Oktober 2021, 18:00 Uhr, HS 101 der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg (Universitätsplatz 1, Salzburg, EG).

Vortragender:

P. Dr. Christian Rutishauser SJ (Zentraleuropäische Provinz SJ, München)

Thema:

Der Blick der Andern – Jüdische Denker zu Christentum und zum jüdisch-christlichen Dialog

Zu einem Dialog gehört, den Andern nicht nur in seinem eigenen Selbstverständnis so gut wie möglich wahrzunehmen, sondern auch wie dieser einem und das Verhältnis selbst wahrnimmt. So stellt die Lecture Texte von Joseph D. Soloveitchik, Abraham J. Heschel, Irving Greenberg und David Novak vor. Sie repräsentieren orthodoxe und konservative Positionen; zwei klassische Stimmen aus der Frühzeit des Dialogs in den 1960er Jahren und zwei Stimmen des 21. Jahrhunderts, alle aus Nordamerika.

Bericht(e):

- Bericht auf kathpress.at