Forschungsprojekte

Zelluläre Passkontrolle: Antigenprozessierung und Präsentation

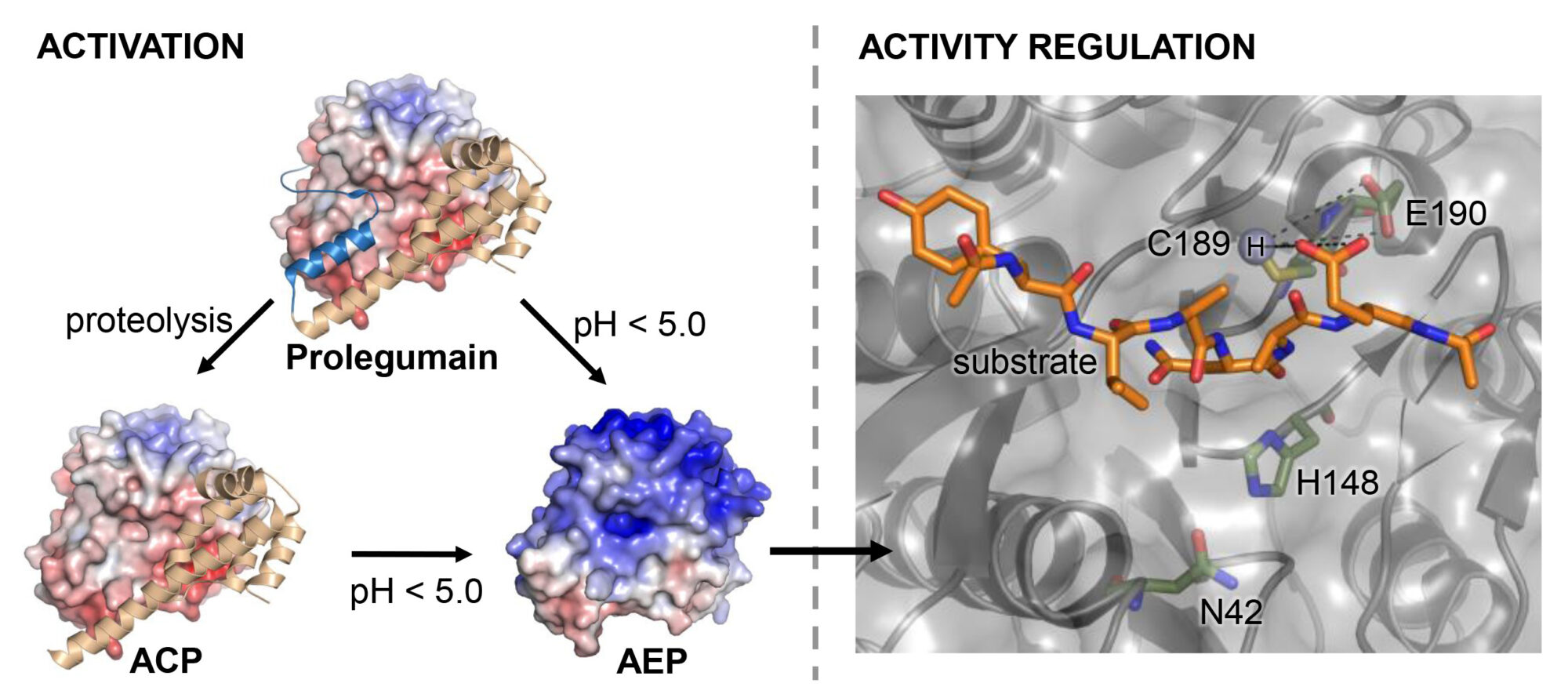

Das Immunsystem hat die Aufgabe, äußere Eindringlinge (Viren und Bakterien) und innere Fehlentwicklungen (Tumoren) zu erkennen und gegebenenfalls zu bekämpfen. Dazu muss sich jede Zelle dem Immunsystem gegenüber ausweisen, indem es Peptide aus dem Zellinneren an der Zelloberfläche präsentiert. Trotz der enormen Effizienz dieses Fahndungssystems gelingt es einzelnen schädlichen Zellen unentdeckt zu bleiben, weil unauffällige Peptide präsentiert werden, und dadurch die Passkontrolle versagt. Wir untersuchen den komplexen Protease-Apparat, der für die Peptidgenerierung verantwortlich ist. Ein eingehendes Verständnis dieser Prozessierungswege verspricht gezielte Eingreifmöglichkeiten zur Behandlung von Tumor- und Infektionserkrankungen.

Um der hohen Nachfrage nach rekombinantem Legumain nach zu kommen, haben wir eine Kollaboration mit Jena Bioscience etabliert, https://www.jenabioscience.com/proteins/recombinant-proteins/protein-kinases-phosphatases-and-peptidases/peptidases/pr-967-legumain.

Elfriede Dall erhielt einen FWF START Preis zu Ihrem Projekt „Funktionelle Studien zu Extra-lysosomalem Legumain“. Die Projektseite finden Sie hier.

Bakterielle Kriegsführung – wie bakterielle Kollagenasen als Undercover-Agenten die Abwehrkräfte des angeborenen Immunsystems umgehen

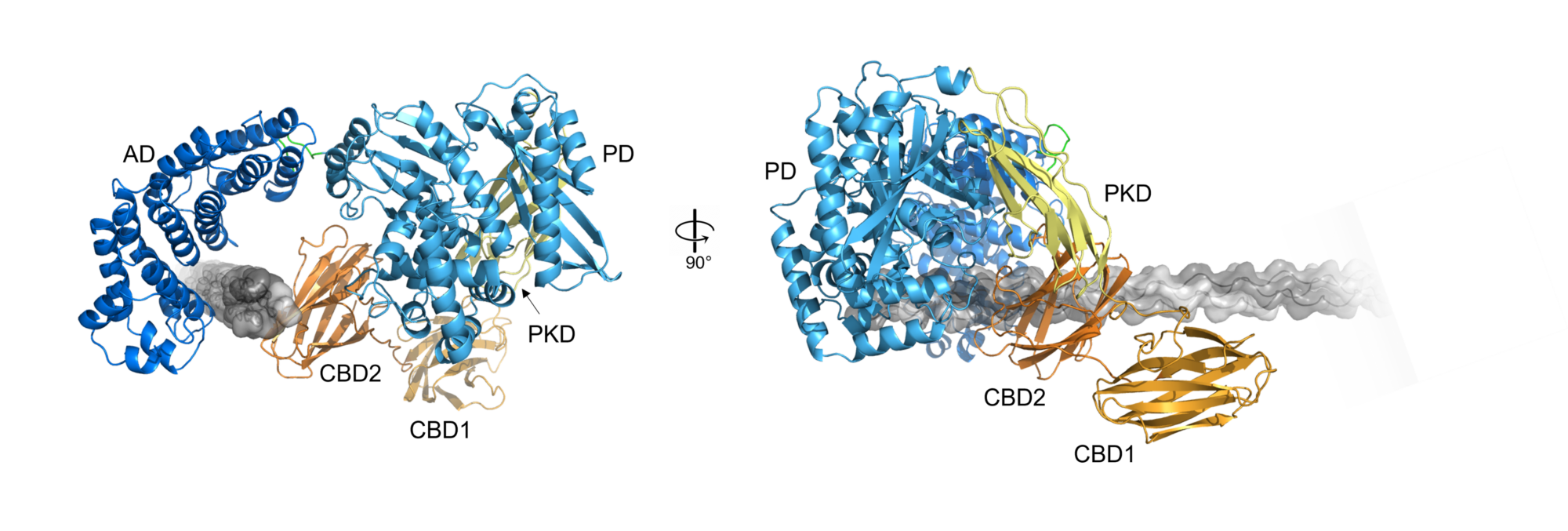

Die extrazelluläre Matrix (ECM) stellt eine erste kritische Verteidigungslinie des angeborenen Immunsystems gegen Infektionen bei Menschen und anderen Säugetieren dar. Körpereigene Kollagene bilden die Grundpfeiler- und mauern der ECM bei Säugetieren. Um einen Wirt erfolgreich zu infizieren und zu kolonisieren, sekretieren einige bakterielle Pathogene bakterielle Kollagenasen, die dazu in der Lage sind die äußerst stabilen Kollagenstrukturen der ECM abzubauen.

Unsere Forschung fokussiert sich auf diese bakteriellen Kollagenasen, die bei Infektionen einen entscheidenden Beitrag zur Infiltration und Kolonisation des Wirtes leisten. Wir wollen verstehen, wie es bakteriellen Kollagenasen gelingt, Kollagen an multiplen Stellen zu spalten und in kleine Peptide zu zerlegen. Auf Basis dieses mechanistischen Verständnisses können wir maßgeschneiderte Kollagenasen für unterschiedlichste medizinische und industrielle Applikationen entwickeln. Darüberhinaus arbeiten wir in einem Kooperationsprojekt an der Entwicklung von selektiven Inhibitoren dieser Proteasen, die als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Anti-Virulenz-Wirkstoffen dienen können. Dieses Projekt unter der Leitung von Dr. Esther Schönauer wurde finanziell großzügig vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) (P 31843) unterstützt.

Erfahren Sie mehr über unsere Forschung zu bakteriellen Kollagenasen!

Struktur und Funktion von Proprotein-Convertasen

Die Serinprotease Furin wurde mit verschiedenen Krankheiten wie rheumatoider Arthritis, Krebs und Infektionskrankheiten in Verbindung gebracht. So benötigen viele Viren benötigen die proteolytische Aktivierung ihrer Oberflächenproteine durch Furin, wie das Masernvirus, das Denque-Virus, Vogelgrippeviren und des SARS-CoV-2. Furininhibitoren sind daher vielversprechende Therapeutika gegen Virusinfektionen. Die SARS-CoV-2-Pandemie sowie die durch den Klimawandel bedingte Ausbreitung tropischer Krankheiten wie Denque-Fieber zeigen die Notwendigkeit wirksamer antiviraler Medikamente. Unsere Arbeit zielt auf die strukturbasierte Entwicklung neuer Furininhibitoren zur Behandlung solcher Infektionen ab. Kürzlich wurde Dr. Sven O. Dahms vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) ein Einzelprojekt (P36648-B) zur Unterstützung dieser Arbeit gewährt.

Erfahren Sie mehr über unsere Forschung über Proprotein-Convertasen.

Aktuell haben wir im Rahmen des Projekts eine PostDoc-Stelle zu besetzen ( Link zur Ausschreibung).