We werden soziale Interaktionen durch Wünsche, Bedürfnisse und Anliegen beeinflusst? Zwei Modelle bieten einen Rahmen für unsere Forschung: Das General Process Model of Threat and Defense sowie das Loop2Loop-Modell.

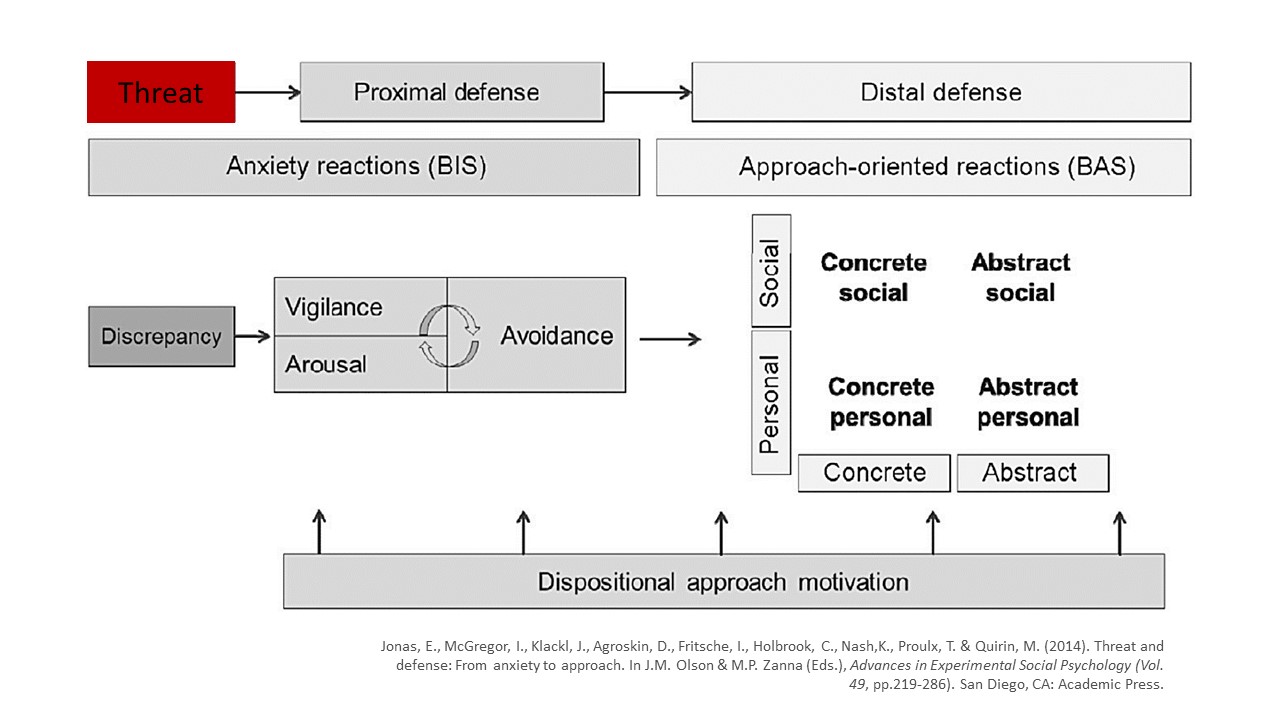

Das General Process Model of Threat and Defense ( Jonas et al., 2014) erklärt, wie Menschen auf erlebte Bedrohungen reagieren, und warum. Motivierte soziale Kognition entwickelt sich häufig in bedrohlichen Situationen. Dementsprechend steht die Erforschung des Einflusses von Bedrohungen auf soziale Kognition und Interaktion im Mittelpunkt vieler unserer Forschungsprojekte. Während eindeutige Bedrohungen (z.B. solche der körperlichen Unversehrtheit) meist Furcht, Panik und Fluchtverhalten auslösen (aktive Vermeidung), gilt unser Interesse eher mehrdeutigen Bedrohungen, welche Unsicherheit und Irritation auslösen und Personen in einen Zustand ängstlicher Hemmung und passiver Vermeidung versetzen. Üblicherweise werden diese Bedrohungen als besonders bedrohlich erlebt, wenn fundamentale Bedürfnisse bzw. Motive betroffen sind, wie z.B. Identität (das Bedürfnis zu wissen, wer man ist), Transzendenz (dass etwas von einem zurückbleibt, wenn man stirbt), soziale Eingebundenheit (zu anderen Menschen/Gruppen dazugehören), Kontrolle (wirksam Handeln zu können) und Sinn (die Welt zu verstehen). Während diese Bedrohungen in verschiedenen psychologischen Forschungstraditionen einzeln betrachtet werden, streben wir einen integrativen und vergleichenden Blick an. Eine ausführlichere Beschreibung dieses Modells finden Sie im Abschnitt Bedrohung.

Ein Rahmenmodell sozialer Interaktion – das Loop2Loop-Modell

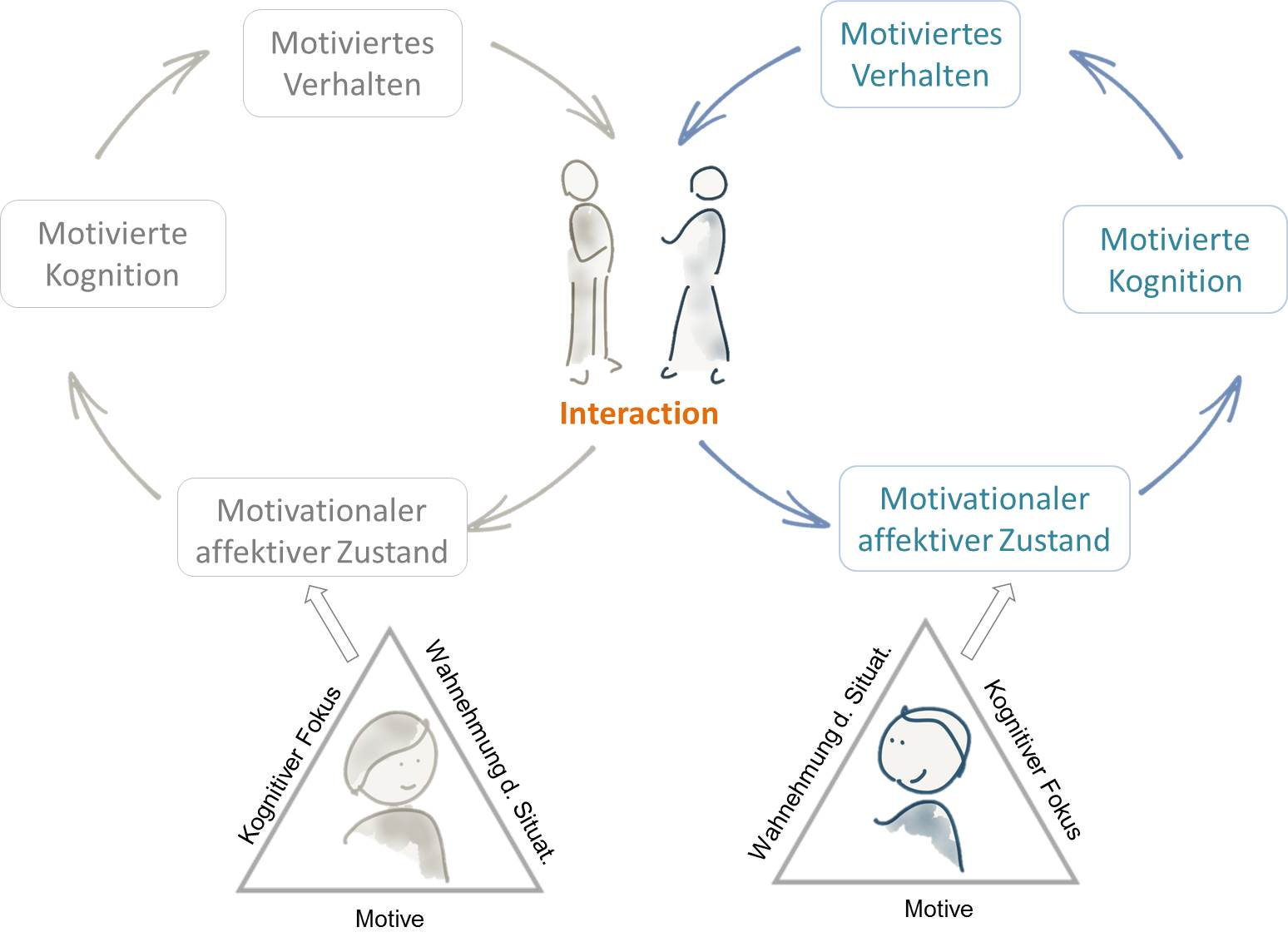

In sozialen Interaktionen treten zwei oder mehrere Personen in einen sozialen Austausch miteinander, der durch die Bedürfnisse, Motive, Kognitionen und Handlungen der beteiligten Austauschpartner:innen geprägt ist. Das Zusammenwirken dieser Faktoren wurde von uns im Loop2Loop-Modell zusammengefasst (siehe Jonas, 2015; Jonas und Bierhoff, 2017; Jonas und Steindl, 2015; Jonas und Mühlberger, 2017), welches beschreibt, wie aus dem Zusammenspiel von Personen- und Situationsmerkmalen (Motive, saliente Gedächtnisstrukturen bzw. kognitiver Fokus, Wahrnehmung der Situation) motivational-affektive Zustände sowie motivierte Kognitionen entstehen, welche zu entsprechendem motivierten Verhalten führen. Für das Gegenüber wird dieses Verhalten in der sozialen Interaktion sichtbar und löst entsprechend der eigenen Personen- und Situationsvariablen wiederum eine Sequenz von motivierten Kognitionen und Handlungen aus (siehe Abbildung, Zeichnung von Vicky König).

Insbesondere in unserem Forschungsbereich „Approach in sozialen Interaktionen“ stützen wir uns auf das Loop2Loop Modell, um mit dessen Hilfe Beratungsprozesse besser zu verstehen.